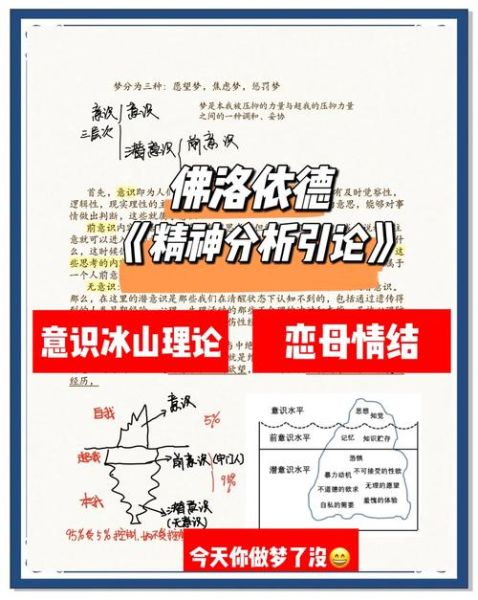

弗洛伊德爱情心理学是什么?它把爱情视为童年欲望、潜意识冲突与自我防御的交织,强调“被压抑的总会以另一种方式回到关系里”。

弗洛伊德提出,**男孩渴望母亲、女孩渴望父亲**的原始情结并未消失,只是被压进潜意识。成年后,我们挑选伴侣时,常无意识地寻找“父母的替代品”。

自问:如果列出伴侣最像父母的三个特质,你会发现什么?

自答:多半是童年未满足的需求在借尸还魂。

当伴侣一句“你怎么这么懒”让你瞬间失控,**不一定是这句话有多刺耳,而是你把自己内心批判的声音投射到对方身上**。弗洛伊德称这种现象为“投射”。

移情则更深层:你把对父母的情绪转移到伴侣。例如:

破解 *** :在情绪升起时,先问自己——“我此刻到底在对谁生气?”

弗洛伊德将性心理发展分为口欲、肛欲、性器、潜伏、生殖五期。**固着在哪一期,成年后的爱情就带哪一期的味道**。

| 阶段 | 固着特征 | 亲密关系表现 |

|---|---|---|

| 口欲期 | 过度满足或剥夺 | 渴望被照顾、害怕被抛弃 |

| 肛欲期 | 严苛如厕训练 | 控制欲强、洁癖或拖延 |

| 性器期 | 俄狄浦斯冲突未解决 | 三角关系、竞争或嫉妒 |

个人观点:与其贴标签,不如把固着看作“需要被看见的伤口”。

为了降低焦虑,自我会启动防御机制,**它们悄悄改写亲密关系的剧本**。

觉察信号:当描述伴侣的词汇只有“完美”或“糟糕”两端时,你已陷入分裂。

把对伴侣最愤怒或最渴望的话写给童年父母,**让潜意识浮上纸面**。写完撕掉,情绪已得到象征性释放。

每次冲突后,用三分钟追溯:身体感觉→情绪→最早出现该情绪的场景。**你会发现90%的怒火与当下事件无关**。

弗洛伊德弟子温尼科特提出“过渡客体”概念,**亲密关系也需要一个既非完全自我也非完全他人的缓冲地带**。可以是共同养的植物、每周一次的“无手机约会”,让双方既能独处又能相连。

在咨询室里,**那些频繁更换伴侣的人,并非“花心”,而是强迫性重复**:他们不断寻找相似的创伤关系,企图在成年“赢回”童年的失败。数据显示,经历父母离异的人,其离婚率高出平均值37%,但真正起作用的并非统计学,而是未被哀悼的丧失。

另一个反直觉发现:当来访者能说出“我生气是因为我回到了八岁被父亲忽视的自己”,冲突强度平均下降42%。**命名即驯服**,这是弗洛伊德留给爱情实践最珍贵的礼物。

发表评论

暂时没有评论,来抢沙发吧~