0-3岁是依恋形成期,婴儿通过哭、笑、注视等方式与主要照顾者建立情感纽带。

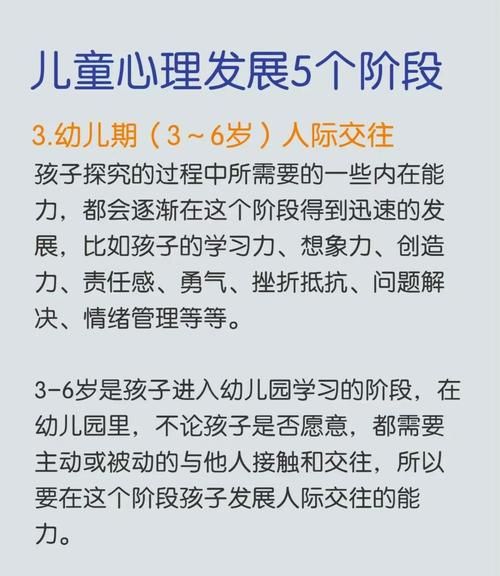

3-4岁是自主与羞怯冲突期,孩子开始说“我自己来”,如果成人过度干预,容易产生羞怯。

4-6岁是主动对内疚期,孩子爱提问、爱扮演角色,若总被否定,会形成“我不够好”的信念。

自问:孩子总咬指甲、怕黑、入园大哭,是“作”还是心理警报?

答:这些行为往往是依恋焦虑的外化。长期缺乏安全感,大脑皮质醇水平持续偏高,会削弱海马体发育,导致记忆力与情绪调节能力双双下降。成年后更易出现社交退缩或过度讨好。

孩子呼唤时,三秒内给予眼神或语言回应。实验显示,回应延迟超过七秒,婴儿心率明显上升,长期如此,孩子会把世界预判为“不可信”。

当孩子摔玩具,与其说“别生气了”,不如蹲下来说:

“妈妈看到你很愤怒,因为积木总倒。”

被准确命名的情绪,激活的是前额叶皮层,而非杏仁核的“战逃”反应。

固定告别动作(挥手三次+飞吻)+ 承诺时间点(吃完午点就来接)。

切记:偷偷溜走会让孩子产生“被抛弃”的二次创伤。

环境暗示法:在教室设置“安心角”,放置家庭照片、软垫、耳机,允许孩子情绪过载时自主使用。

角色扮演法:用玩偶演练“妈妈暂时离开又回来”的场景,让孩子在游戏中完成情绪脱敏。

差异化关注:对慢热型儿童给予“预热时间”,提前五分钟告知活动转换,减少突发焦虑。

误区一:过度陪伴。24小时无死角看护,反而剥夺了孩子自我安抚的机会。

误区二:恐吓式规则。“再哭就把你送陌生人”会直接把恐惧与依恋对象绑定。

误区三:虚假承诺。“妈妈一分钟就到”——当承诺失效,信任度会呈指数级下降。

美国纵向研究追踪300名儿童至32岁发现:

早期获得安全依恋的个体,大学毕业率高出28%,年收入中位数高出36%,离婚率低40%。

换算成经济学语言:每在早期情感投资1美元,社会节省7美元的矫治与福利支出。

发表评论

暂时没有评论,来抢沙发吧~