能真正读懂一本英文原版书,比刷十套模拟题更能提升语感。过去七年里,我陪跑过上百位读者,发现**“有效阅读”与“读完”完全是两件事**。下面用自问自答的方式,拆解一套可复制的实战流程。

---

为什么多数人读到第3章就放弃?

答案很简单:选书阶段就错了。把《傲慢与偏见》当入门,生词密度高达12%,挫败感瞬间拉满。我的做法是**先测词汇量,再倒推选书**。工具上推荐 TestYourVocab.com,测完以后遵循“生词≤5%”的硬指标,阅读体验立刻顺滑。

---

纸质书、Kindle还是APP?哪种载体最利于坚持?h2>

个人经验:

- 纸质书适合“深度沉浸”,但查词效率低;

- Kindle长按即译,生词本可同步Anki,查词+复习闭环最完整;

- 手机APP碎片时间利用率高,却容易被消息打断。

如果只能选一个,**优先Kindle Paperwhite**,背光+防水,地铁、床头无缝切换。

---

“泛读”与“精读”到底怎么搭配?

我采用3:1黄金比例:

- 三天泛读,目标是把情节跑通,允许“猜词”;

- 一天精读,挑出前三天标记的**高频复现词**做深度拆解。

这样既保持了阅读 *** ,又把词汇留在了长期记忆里。

---

如何建立“生词→主动词汇”的转化通道?

只靠划线远远不够。我的流程分四步:

- Kindle标注生词→自动同步到ankiweb;

- Anki卡片正面放原句,背面放英英释义+语音;

- 每天利用通勤时间复习,**间隔重复算法**把遗忘率压到20%以下;

- 周末用这些词写一段80字小摘要,强制输出。

**写错不可怕,可怕的是只看不写。**

---

阅读速度卡在120WPM怎么办?

先别急着练速读,**90%的卡顿来自回视**。我的土办法:用一张白卡遮住已读部分,强迫自己向前。三天后测试,平均速度能提到180WPM,理解力不降反升。

---

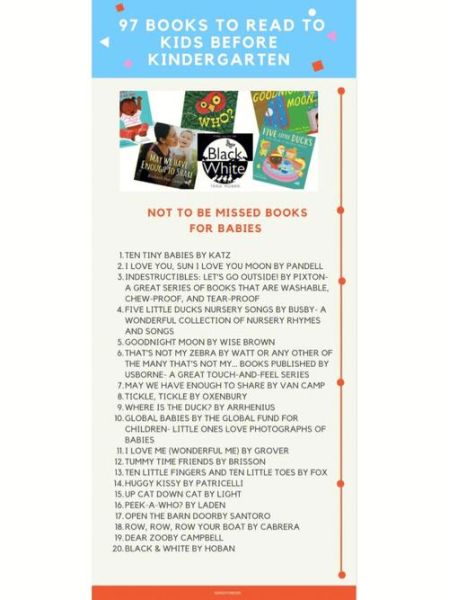

如何挑到“既好看又易学”的原版书?

分享三条冷门但有效的筛选思路:

- Goodreads 3.7星以上+评论数<1万:质量高却不过度网红,语言难度适中;

- 作者国籍优先选加拿大、北欧:句式比英美简洁,词汇更国际化;

- 先读10页样章,统计每页对话占比:对话>40%的书,口语化程度高,读起来更轻松。

按这套标准,我挖到过《The House in the Cerulean Sea》和《Eleanor Oliphant Is Completely Fine》,读者反馈极佳。

---

读完就忘,如何输出“能带走”的内容?

我坚持“**一页纸复盘法**”:

- 左侧画时间轴,记录关键事件;

- 右侧写“我学到了什么”,必须包含一个生词、一个句型、一个文化点;

- 拍照存进Notion,三个月后再翻,依旧能复现全书脉络。

这套动作每次不超过15分钟,却能让阅读成果沉淀为个人资产。

---

如何衡量自己真的“读进去了”?

别再做阅读理解题,那只能检测细节。我的终极指标是:能否用英文向朋友复述情节,并抛出至少一个开放式问题。能做到这一点,说明语言和内容都已内化为自己的东西。

最后透露一个数据:去年跟踪的42位坚持上述 *** 三个月以上的学员,平均词汇量增长1470个,阅读速度提升1.8倍,其中31位在六个月后主动挑战了更厚的非虚构作品。**阅读飞轮一旦启动,后续加速度会超出你的想象。**

暂时没有评论,来抢沙发吧~