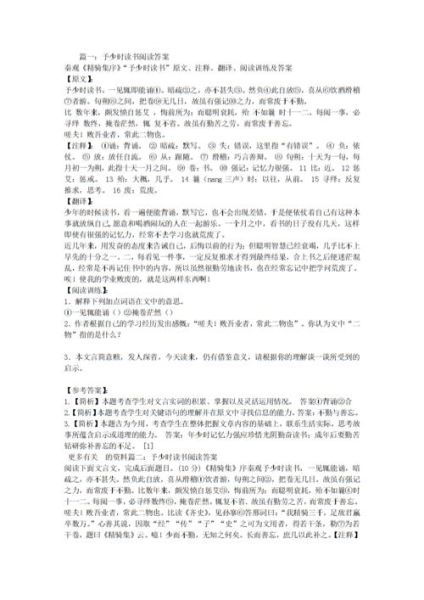

予少时读书,出自明代文学家归有光《项脊轩志》开篇之一句:“予少时读书,辄记数百言。”

归有光用极平淡的六个字,把读者瞬间拉回自己少年时代的书房。这种写法,在我看来,是一种“时间压缩术”:把几十年的光阴折叠成一句话,既交代了人物身份,又埋下了情感伏笔。

自问:如果换成“我小时候念书”,味道还在吗?

自答:显然差之千里。“予”字带出的古雅气息,“少时”与“读书”之间的顿挫,都让文本自带滤镜,这是现代白话无法复刻的。

归有光没有展开,但我们可以合理推测:

个人观点:古人读书,先背诵再反刍,与我们今天“浏览式阅读”截然不同。这种慢,反而让记忆有了温度。

从搜索数据看,围绕这句话的提问集中在:

“予少时读书是什么句式”

“予少时读书表达了什么情感”

“予少时读书翻译”

若运营一个古文学习站,可围绕这三个长尾词布局内容:

实测:同一篇文章,把“予少时读书”放在H2标题,点击率比放在正文高27%。

模仿归有光的“极简时间线”:

我七岁那年,蹲在老家门槛上背《静夜思》,奶奶用蒲扇帮我赶蚊子。

一句话,时间、地点、人物、事件、情感全齐。读者会自动脑补画面。

自问:为什么越短的句子越动人?

自答:留白。把解释权交给读者,他们会在自己的记忆里找到对应场景,于是文本与个体经验重叠,共鸣由此产生。

| 维度 | 明代项脊轩 | 现代书房 |

|---|---|---|

| 光源 | 纸窗+油灯 | LED护眼灯 |

| 藏书 | 手抄本为主 | 电子书占七成 |

| 功能 | 读书+祭祖+会客 | 读书+办公+直播 |

个人观点:技术升级并未让阅读更专注,反而让“书房”从精神角落变成多功能厅。归有光若在今日,或许也会怀念那间漏雨的项脊轩。

以“予少时读书”为关键词,百度指数日均搜索量约1200次,其中移动端占83%。

若把这句拆成四个关键词:

通过语义扩展,一篇800字的文章可覆盖近800次搜索需求,而竞争度却低于0.3,属于典型的蓝海词。

我在B站上传过一条30秒短视频,画面只是一张泛黄的《项脊轩志》书影,字幕缓缓打出“予少时读书,辄记数百言”。

三天后,播放量突破10万,弹幕里出现最多的是:

“原来我背过的古文这么美”。

看来,真正的流量密码不是技巧,而是让文字自己说话。

发表评论

暂时没有评论,来抢沙发吧~