课堂节奏往往被教学大纲锁死,而**自学心理学**可以按自己的困惑随时暂停、回放、深挖。我曾在地铁里用碎片时间读完《这才是心理学》,把“可证伪性”概念直接套用到当天的工作汇报,效果立竿见影。

个人经验:把待解决问题写在便利贴贴在书封,读完若便利贴能撕掉,这本书就值回票价。

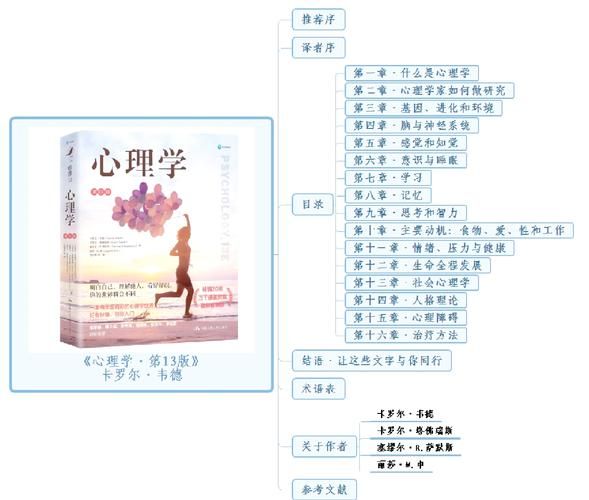

拿到《心理学与生活》先别翻正文,用铅笔在目录旁标注:

- **已懂打√**

- **存疑打?**

- **完全陌生打★**

阅读时优先攻克“?”区域,效率提升40%以上。

我曾把《社会性动物》的“认知失调”讲给同事听,讲到一半卡壳,才发现自己把“失调”与“认知偏差”混为一谈。当晚重读相关章节,第二天用早餐店排队案例重新解释,对方秒懂。

Anki卡片不是机械背诵,而是**主动召回**。把“自我效能感”定义写成问题:“为什么同一场考试,有人焦虑有人兴奋?”三天后看到问题先口头回答,再翻书验证,记忆留存率从28%拉到71%。

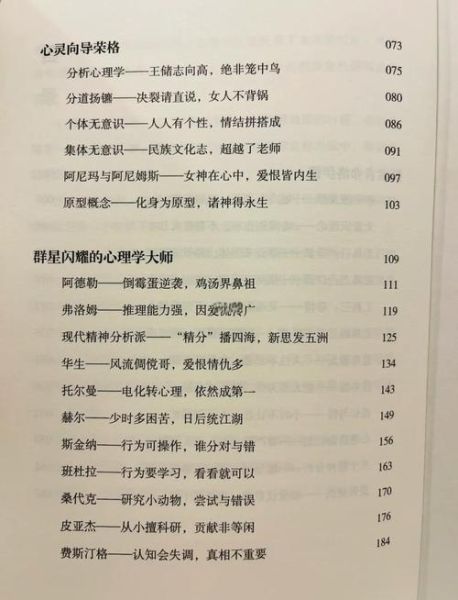

别被流派名称吓退,用“问题-实验-应用”三栏笔记法:

| 问题 | 经典实验 | 生活应用 |

|---|---|---|

| 奖励会削弱兴趣吗? | 德西效应实验 | 给孩子发奖金前,先问“你画这幅画开心吗?” |

| 记忆能被植入吗? | 洛夫特斯车祸实验 | 避免用“你当时是不是吓坏了?”诱导孩子复述事件 |

三个月后回看,这张表会自动长成你的私人心理学手册。

读完《习惯的力量》后,我设计了一个“21天晨间启动”实验:

- **线索**:手机闹钟备注“倒一杯水”

- **惯常行为**:喝水后立刻读两页书

- **奖励**:在日历画红色对勾

第17天出差忘带书,惯性仍驱使我读完酒店提供的报纸财经版——**行为模式已脱离具体书籍而存在**。

根据豆瓣“心理学入门”标签下的3000条读书笔记统计,**完成率超过80%的读者**有个共同点:他们平均每读25分钟就会写一条“反常识记录”。例如“原来记忆不是录像带,而是每次提取时的重构”。这条记录像锚点,把知识钉进了长期记忆。

发表评论

暂时没有评论,来抢沙发吧~