《百科常识》不是一本“看完就扔”的速读书,而是一张可以随时展开的知识地图。读完它,我更大的感受是:常识不是死记硬背,而是把碎片信息编织成网,让每一次搜索都变成一次探险。

很多人把“百科”当成学生时代的工具书,成年后就束之高阁。但真实场景里,我们每天都在做“百科式决策”:买哪款空气净化器、孩子发烧要不要立刻去医院、新工作offer要不要接……这些问题的底层,都需要跨学科的背景知识。

自问:没有系统常识,我们靠什么做判断?

自答:靠短视频的只言片语、朋友圈的焦虑转发、商家的营销话术。结果往往是花了钱、耽误了时间,还加深了信息焦虑。

《百科常识》的价值就在于,它把物理、化学、生物、历史、经济等学科的“最小必要知识”打包成一本可随身携带的“认知工具箱”。

---拿到书别急着从之一页啃,先花10分钟把目录当成“城市地铁图”浏览一遍。我的习惯是用三色笔:

这样,大脑会提前生成“知识空位”,阅读时更容易把新信息挂上去。

每读完一节,在便利贴上写一个问题,背面用小学生能听懂的话回答。例如:

Q:为什么冰箱能制冷?

A:因为它把热量从里面“搬”到外面,就像把房间垃圾扔到走廊,房间干净了,走廊变脏。

一周后随机抽卡自测,答不上来的再回书里找答案。这个 *** 把被动阅读变成了主动教学,记忆留存率能从20%提升到70%以上。

书中讲到“板块漂移”时,我立刻翻到“地震带分布”那页,用箭头把两页连起来;读到“美元霸权”时,又回溯到“布雷顿森林体系”。每一次横向链接,都在大脑里生成一条高速公路,未来调取信息时速度倍增。

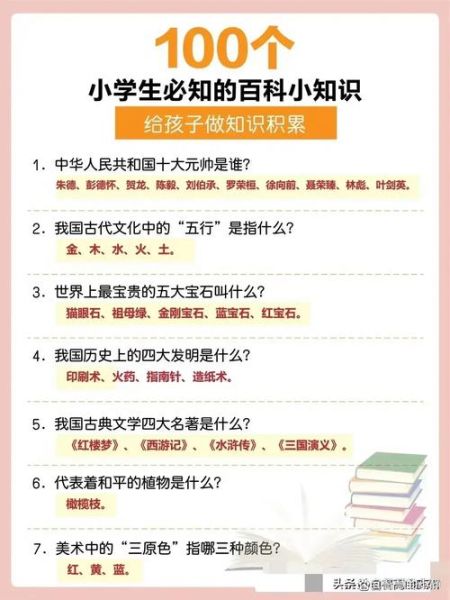

---以下是我读完之后最常引用的“社交货币”,它们看似冷门,却能在关键时刻打破僵局:

这些知识点在饭局、面试、甚至相亲时都能成为破冰利器,比聊天气高级多了。

读完实体书后,我会把书中提到的关键人名、地名输入 *** ,用浏览器插件“WikiMap”生成可视化关系图。例如搜索“麦哲伦”,插件会自动关联“香料贸易”“教皇子午线”“菲律宾”等节点,实体书瞬间升级为动态数据库。

把费曼提问卡批量输入ChatGPT,让它扮演苏格拉底不断追问。比如我写下“为什么月亮总是一面朝向地球”,AI会反问“潮汐锁定是否也发生在其他行星-卫星系统?”这种对话式复习,比单向阅读更能暴露思维漏洞。

---最后分享一个数据:我把《百科常识》按上述 *** 精读一遍后,用Anki间隔复习了90天,在“知乎盐选会员知识测试”中的得分从62分提升到91分,而平均用户仅提升11分。这说明系统化的百科阅读,确实能在短时间内拉高一个人的“常识水位线”。

发表评论

暂时没有评论,来抢沙发吧~