中国百科故事浩如烟海,从《山海经》到《天工开物》,每一本都藏着古人对世界的独特理解;而读书卡,正是把这些厚重知识“压缩”成可随时翻阅的小卡片。下面用自问自答的方式,带你一边盘点经典百科故事,一边手把手做出高颜值、高信息密度的读书卡。

很多人一听“百科”就想到现代辞书,其实在古代,**“百科”更像一部部生活指南+世界观合集**。我把它们分成三类:

个人观点:与其把它们当“古籍”,不如视为**“穿越千年的知乎高赞回答”**,每翻一页都能发现“原来古人也这么想”。

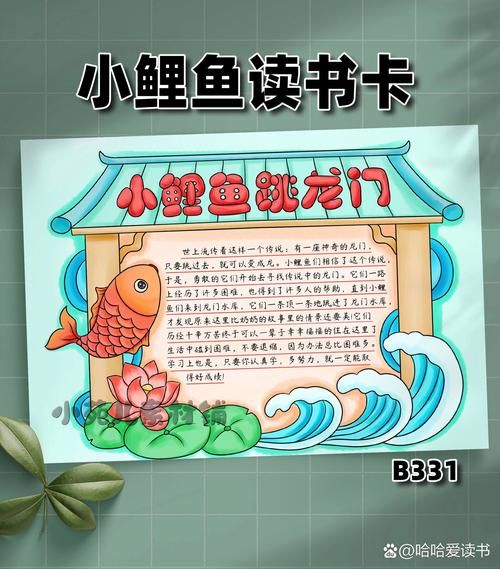

---一张合格的读书卡=**一眼能看到重点+三秒能勾起回忆**。我的模板只有四个区块:

示例: 《天工开物》宋应星 金句:“凡铁性逐节粘合,取其火力到也。” 批注:原来古人早就发现“火候”比“锤打”更重要! 延伸问题:现代炼钢如何控制“火力”?

---自问:是不是每段都要抄? 自答:不,**只抓“颠覆认知”或“跨学科”的句子**。三步筛选:

例如《本草纲目》写“藕节止血,以其能行血中之滞”,**短短一句,把药理+气血理论全说透**,这种就值得上卡。

---我的 *** 是“**三色分区法**”:

小技巧:卡片统一用A6尺寸,一盒能装200张,**通勤路上刚好一手掌握**。

---自问:写完就塞抽屉? 自答:每月抽一晚做“卡片拼贴”。把同一主题的卡片铺在桌面,**瞬间出现一张“知识地图”**。去年我把《山海经》异兽卡与《本草纲目》动物药卡拼在一起,意外发现“犀牛角入药”与“南荒犀渠”可能是同一物种,**这种跨书碰撞就是复利**。

---实体卡怕丢?用“扫描+OCR”两步走:

个人观点:数字库是“冷备份”,实体卡才是“热启动”,**手写的摩擦感能让记忆更牢**。

---《山海经·南山经》佚名 金句:“招摇之山,多桂,多金玉。” 批注:古人把“桂”与“金玉”并列,暗示香料=硬通货? 延伸问题:汉代“桂”价格与黄金比值是多少?

把这张卡 *** 钱包,排队买咖啡时瞄一眼,**古人的经济观就悄悄钻进现代生活**。

---中国百科故事是一座24小时不打烊的博物馆,读书卡则是你的私人策展台。当你把《天工开物》的“风力水车”与今天的新能源风机写在同一张卡上,**时间被折叠,知识开始呼吸**。

发表评论

暂时没有评论,来抢沙发吧~