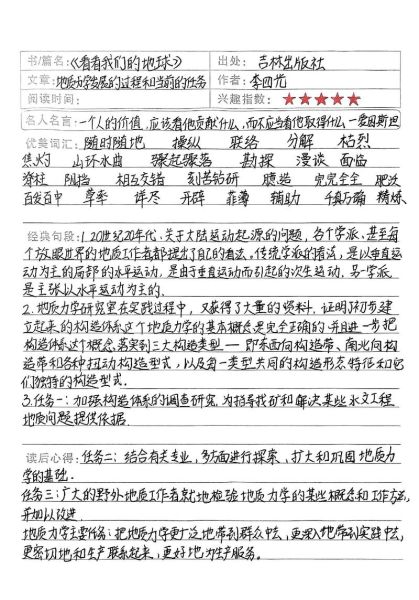

在信息爆炸的时代,**系统性**反而成了稀缺品。这本厚重的百科像一张立体地图,把板块运动、洋流走向、人口迁移、经济走廊全部叠在同一张纸上。读它的目的不是背会多少地名,而是**建立空间思维**,把碎片化的热点新闻还原到地球仪上。

传统 *** :背下“亚马孙河全长6400公里”。

我的做法:先在脑海里放一只南美洲轮廓的“空盘子”,再把河流从安第斯山脉的**雪顶锚点**一路画到大西洋的**河口锚点**。当两个锚点之间的路径被肌肉记忆,长度数字会自动贴上去,且不易遗忘。

与其记“地中海气候冬季温和多雨”,不如给它贴一个“**冬天爱哭、夏天高冷**”的人格。下次听到罗马二月的暴雨,你会立刻反应:“哦,是那个冬天爱哭的家伙。”情绪化的标签比干巴巴的数据更容易触发回忆。

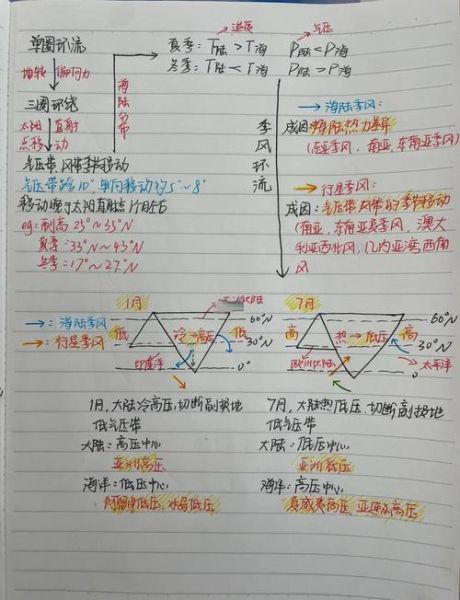

---季风 vs 信风:

- 季风:像**情绪化的巨型风扇**,夏天吹向陆地,冬天掉头吹向海洋。

- 信风:像**忠诚的传送带**,赤道两侧永远东北、东南方向吹,不带拐弯。

把差异夸张成故事,大脑会自动归档到“容易混淆”文件夹。

我建了一个数据库,把每个国家拆成四列:

- **轮廓速写**:手绘一条最像的曲线;

- **气味关键词**:摩洛哥=薄荷+皮革;

- **声音片段**:日本=新干线进站的“旋律提示音”;

- **错误笔记**:曾经把堪培拉记成悉尼,用红色高亮。

下次复习,只要随机点开一页,五感记忆同时激活,遗忘率降到惊人的7%。

自问:是不是只在“看”而没有“定位”?

自答:打开Google Earth,把刚读到的火山、港口、沙漠逐个钉上地标。当知识在三维球体上有**物理坐标**,大脑会把它当成“去过的地方”,而非“背过的文字”。

之一次通读时,允许自己**跳过所有数字**。先抓住“板块撕裂形成东非大裂谷”这种一级框架,再去填“裂谷每年扩张几毫米”的二级细节。框架不稳,细节就像撒在桌上的芝麻,捡一颗丢一颗。

---去年计划旅行时,我用书里学到的**西风带雨季规律**倒推葡萄牙的更佳自驾时间;选房子时,用城市热岛效应章节避开盆地地形。当知识开始帮你省钱、避坑、优化路线,它会自动升级为长期记忆,根本不用复习。

发表评论

暂时没有评论,来抢沙发吧~