在打开任何一本参考书之前,先写下三句话:我未来想解决哪类人的什么问题?我愿意为这个目标投入几年?我能否接受科研与实务并重的训练?如果答案模糊,备考动力会在九月后迅速衰减。我的观察是,真正坚持到复试的人,往往在大三上学期就明确了“临床与咨询”“人因与用户体验”“组织与EAP”三大方向之一。

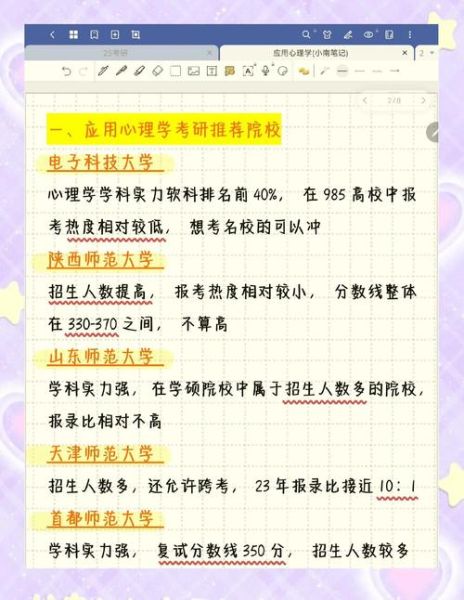

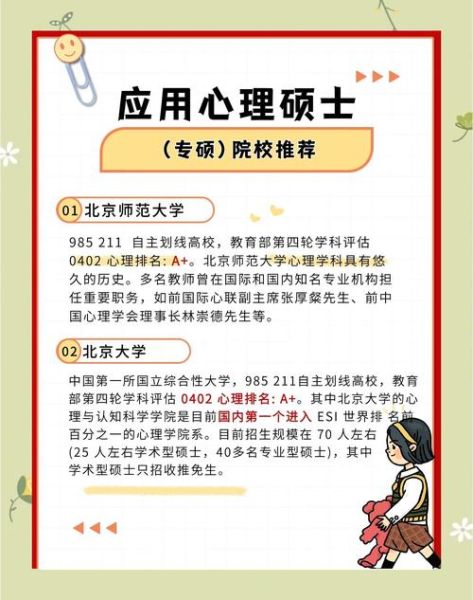

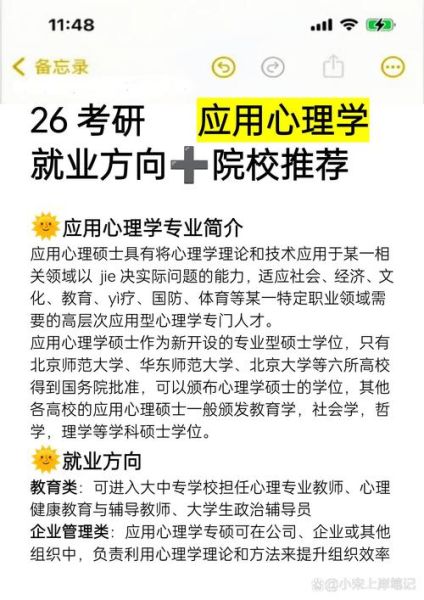

看教育部第四轮学科评估,**A+梯队:北师大、中科院心理所、华南师大**;A梯队:华东师大、西南大学。若倾向工程心理学,可重点盯浙大、中科院人因工程实验室。

打开学院官网师资页,统计每位导师近三年论文关键词。举例:想做“AI情绪识别”,发现北师大某导师连续三年发IEEE Transactions on Affective Computing,则匹配度极高。

列表对比近三年数据:

北师大MAP(临床与咨询方向):招生80人,报录比≈12:1

西南大学学硕:招生30人,报录比≈25:1

**专硕不一定比学硕容易,关键看推免占比。**

若计划毕业后进企业做用户体验,**上海、深圳院校自带地理红利**。华东师大与腾讯、商汤有联合实验室;深圳大学毗邻华为、大疆,实习机会直接溢出。

去年我初试402分,够得上华东师大复试线,却在最后一志愿报了**浙江理工大学**。理由有三:其一,该校人因工程团队与阿里达摩院合作,研二就能进项目组;其二,杭州生活成本比上海低三分之一,可把更多预算投入工作坊与督导;其三,导师明确告诉我:“我不看本科出身,只看代码和实验。”对我而言,**资源落地比名校光环更重要**。结果证明,选择正确:研一结束我已拿到阿里暑期实习offer,同期报考985的同学还在排队等导师名额。

Q:现在开始晚不晚?

A:如果每天有效学习8小时,六月起步仍够,但要把“框架搭建期”压缩到45天,直接进强化。

Q:跨专业会被歧视吗?

A:复试时老师更关心你能否用心理学语言描述现象,背熟《改变心理学的40项研究》案例即可化解。

Q:二战如何调整心态?

A:把“失败”改写成“预实验”,用实验思维记录去年每日学习时长与得分,找出显著差异变量,今年精准干预。

发表评论

暂时没有评论,来抢沙发吧~