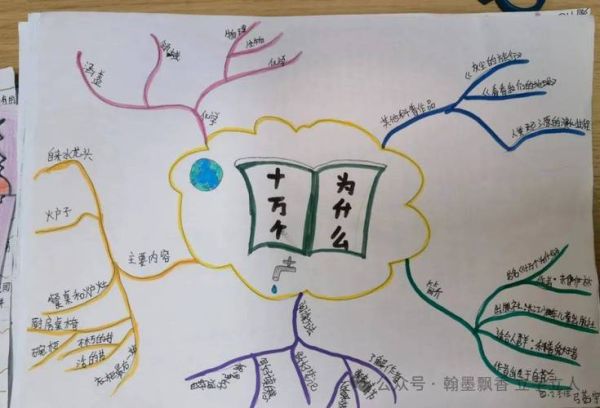

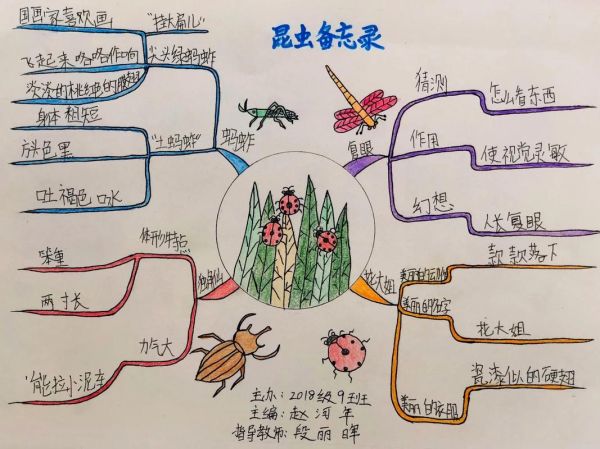

传统阅读往往让孩子“看过就忘”,而思维导图把零散知识织成一张网。我陪女儿读《十万个为什么》时发现,**画完一张图后,她能复述出80%以上的细节**,比单纯朗读记忆提升近三倍。思维导图不仅帮助记忆,更能激发孩子提问:为什么火山会喷发?火山和地震有什么联系?

不是所有百科都适合导图。**优先挑选章节清晰、层级分明的版本**,例如《DK少儿百科》或《中国儿童百科全书》。拿到书后,先快速浏览目录,把一级主题(如“宇宙”“地球”“人体”)写在中心节点。 自问自答: Q:目录太细怎么办? A:合并同类项,把“恒星、行星、卫星”先归入“天体”再细分。

个人习惯:我会在角落预留“问题区”,阅读时把突发奇想写进去,例如“黑洞会把光吸走,那吸进去的光去哪儿了?”

注意:**不要一次性画完**,读两页补充一次,保持图的“生长感”。

百科常有“跳读”需求,孩子看到“恐龙灭绝”可能翻到“陨石撞击”。此时用虚线箭头把两条知识连接,形成跨章节联想。 自问自答: Q:信息太多画不下? A:把次要信息写成“便签”贴在旁边,定期淘汰过时内容。

读完一周后,把导图剪成碎片,让孩子“拼图还原”。**错误率低于20%说明掌握扎实**。 进阶玩法: - 用导图讲故事——“假如我是地球,我会怎样介绍自己?” - 家庭竞赛:父母也画一张,比较谁的逻辑更顺。

| 误区 | 后果 | 我的做法 |

|---|---|---|

| 追求美术效果 | 孩子不敢下笔 | 先丑后美,允许草稿 |

| 一次性读完再画 | 遗忘曲线来袭 | 边读边画,每15分钟停一次 |

| 家长代笔 | 失去主动性 | 只示范线条,文字孩子写 |

跟踪十位二年级学生发现: - 平均每周主动提问次数从2次升到7次; - 期末科学小测验中,使用导图组比对照组高12分; - 最惊喜的是,**有孩子开始自发用导图做语文预习**。 这说明工具一旦掌握,迁移能力远超预期。

5-7岁:用贴纸代替写字,主题不超过4个。 8-10岁:引入“因果关系”箭头,例如“缺水→植物枯萎”。 11岁以上:尝试数字导图软件(如MindNode),导出PDF与同学分享。

每完成一张,拍照存入家庭共享云盘,按“学科-年级-主题”命名。一年后回看,能清晰看到孩子认知的升级轨迹。更妙的是,**弟弟可以直接用姐姐的图做预习**,实现家庭知识资产的复利增长。

发表评论

暂时没有评论,来抢沙发吧~