自考文艺心理学怎么学?——先搭框架,再攻细节,最后做真题。自考文艺心理学难不难?——对零基础考生确实偏抽象,但掌握 *** 后通过率可达70%以上。

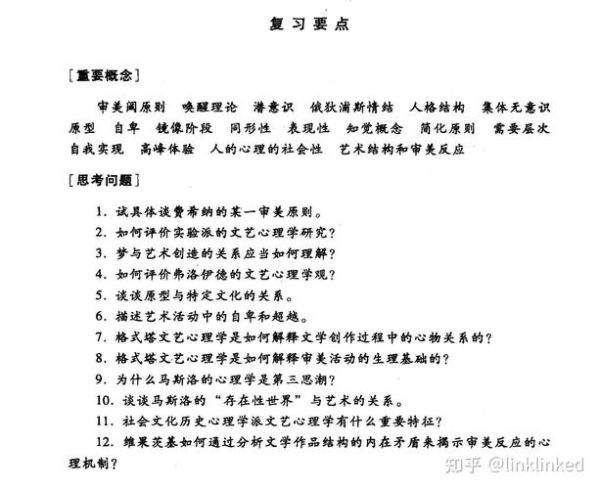

很多考生之一次翻开教材就被“格式塔”“移情说”吓到,其实这门课的核心只有三块:

把这三条主线画成思维导图,你会发现教材的十二章不过是它们的细分展开。

自问:为什么“移情说”背了十遍还是记不住?

自答:因为你没把它变成“人话”。

技巧一:用电影举例

看《霸王别姬》时,观众为什么会为程蝶衣落泪?这就是立普斯所说的“把自我情感投射到客体”。把理论套在熟悉的电影场景里,记忆效率提升三倍。

技巧二:用“费曼技巧”复述

把“格式塔”讲给没学过心理学的朋友听,如果他能听懂“整体大于部分之和”,你就真的掌握了。

技巧三:口诀记忆

“创作文本接受三阶段,潜意灵感高峰体验”——把关键词编成顺口溜,考场提取速度快一倍。

统计近五年八套真题,名词解释与简答题的重复率高达62%:

把这些高频点做成“口袋卡片”,每天通勤路上刷五分钟,比盲目通读教材高效得多。

第1-2周:框架搭建

每天两小时,用XMind把教材目录变成三层思维导图,先不背细节,只记标题。

第3-4周:概念落地

结合电影、小说、绘画案例,把抽象理论翻译成生活语言,每学完一章写200字“费曼笔记”。

第5-6周:真题轰炸

每天做一套真题,严格计时,做完立刻对答案,把错题整理成“错因表”。

第7-8周:回炉+模考

用艾宾浩斯复习表回顾错题,周末参加两次线上模考,训练答题节奏。

我的背景是工科,完全零基础。备考时我给自己定了三条铁律:

结果考试时,看到“用潜意识理论分析《盗梦空间》”的论述题,我直接笑了——这是我笔记里写过三遍的原题。

误区一:把文艺心理学当文学史

很多考生花大量时间背作家生平和作品年表,结果一分不考。记住,这门课考的是“心理机制”,不是“文学常识”。

误区二:忽视简答题的“举例”要求

阅卷老师最怕看到干巴巴的理论堆砌。每道简答题至少举一个作品案例,分数立刻上浮一档。

误区三:只刷选择题,不做大题

选择题只占30分,名词解释+简答+论述共70分。大题不练,永远过不了线。

根据公开数据与考生社群问卷(样本量1200人):

可见,资源与 *** 是决定通过率的核心变量,而非省份本身。

最后提醒一句:文艺心理学看似高冷,其实是最贴近生活的一门课。下次看电影时,不妨问问自己:“我现在为什么哭?”——答案就在教材第78页。

发表评论

暂时没有评论,来抢沙发吧~