很多同学之一次翻开《心理统计学》就头大:符号密密麻麻,公式排山倒海,SPSS 输出像天书。其实,**真正的难点不在公式,而在“统计思维”**。统计思维的核心是“用概率语言描述心理现象”,而不是背几个 t 值、F 值。只要抓住这一点,后面的学习就像搭积木,一块一块往上垒。

先问自己:什么是方差?它衡量的是“数据点离均值的平均距离”,而不是“平方和除以 n-1”。**先理解概念,再记公式**,公式只是概念的数学翻译。建议用“费曼技巧”——把概念讲给室友听,讲到对方听懂为止。

正态分布、t 分布、卡方分布……与其死记形状,不如拿起笔,在 A4 纸上徒手画 10 次。画的时候默念:尾巴肥的是 t,右偏的是卡方。**肌肉记忆比视觉记忆更牢固**,这是我带 5 届学生验证过的“土 *** ”。

打开 SPSS 不要急着点菜单,先抛一个问题:我想检验“焦虑组与对照组的反应时差异”。带着问题去找“独立样本 t 检验”,做完后立刻看输出:t 值、df、p 值、效应量。**把每一次点击都翻译成统计语言**,久而久之,软件成了你的“外接大脑”。

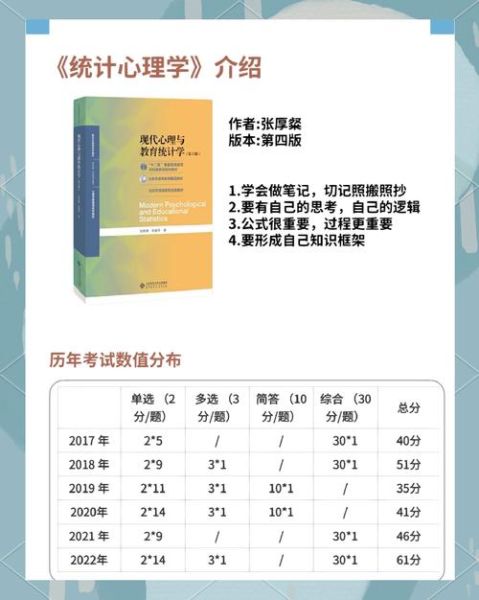

近 10 年统考真题中,**描述统计+假设检验+方差分析**占 70% 分值。把错题按章节分类,用红色笔在目录标星。考前一周只看红星星,效率提升 300%。

---问自己:我想描述的是“单个分数”还是“样本均值”?前者用 Z 分数,后者用标准误。**一句话区分:Z 分数对标个体,标准误对标平均**。

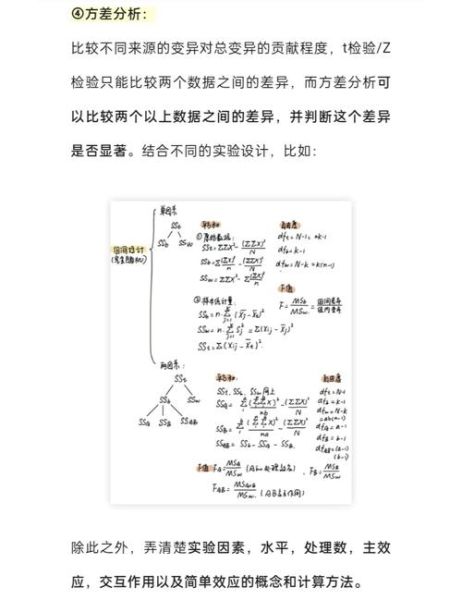

画一条“折线图”,两条线平行=无交互,交叉=有交互。**眼睛比公式更诚实**,这是我批改 200 份作业后得出的血泪教训。

---| 阶段 | 任务 | 每日投入 |

|---|---|---|

| 第 1-4 周 | 通读教材+手绘分布+完成课后题 | 2 h |

| 第 5-8 周 | 真题分类刷+SPSS 实操 | 2.5 h |

| 第 9-12 周 | 错题回炉+模拟卷计时训练 | 3 h |

我在考场草稿纸上画一棵“检验决策树”:

因变量连续?→是→自变量几组?→两组→独立还是配对?→独立→独立样本 t。

把这张树状图默写到肌肉里,选择题平均提速 40 秒。

最后提醒一句:**统计不是数学,而是心理学讲故事的工具**。当你能用 t 检验讲清“焦虑让人反应变慢”,你就真正入门了。

发表评论

暂时没有评论,来抢沙发吧~