渔歌子表达了什么情感?

**它写的是“身在江湖、心向自由”的旷达,也藏着“桃花流水、人远天涯”的淡淡离愁。**

一、从张志和到渔歌子:一首小令的千年回声

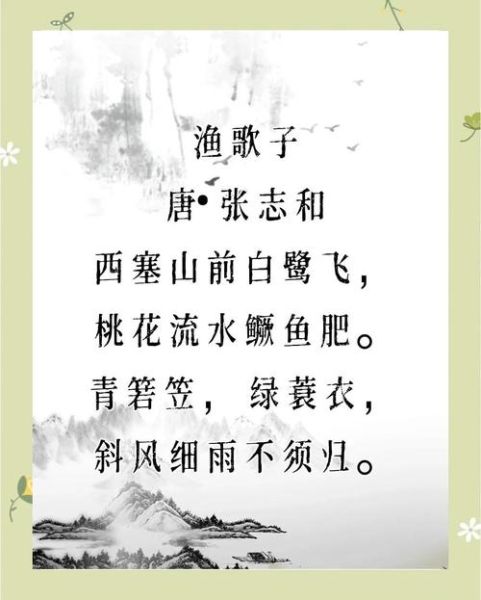

《渔歌子》最早见录于《教坊记》,作者张志和生活在盛唐转中唐的动荡期。他少年登科,又弃官归隐,把对庙堂的疏离与对江湖的亲近,一并写进这首仅二十七字的小令。

**“西塞山前白鹭飞,桃花流水鳜鱼肥。”**两句看似白描,却用“白鹭”“桃花”两个轻盈意象,把读者瞬间拉到江南三月。白鹭飞得悠然,桃花落得无声,暗示作者内心对喧嚣尘世的主动远离。

**“青箬笠,绿蓑衣,斜风细雨不须归。”**则把“归”字点破:不是不能归,而是“不须归”。一个“不须”,写尽渔父的自在,也写透词人对权力与名利的轻蔑。

---

二、情感的三重景深:旷达、孤寂、隐忧

1. 旷达:把天地当庐舍

张志和自称“烟波钓徒”,实质是把江湖当书房,把风雨当帘幕。

**“斜风细雨”四字,在别的诗词里可能是愁绪,在《渔歌子》里却是背景音乐。**这种反转,正是旷达情感的外化:风雨越大,越显人之从容。

2. 孤寂:白鹭与桃花的对照

白鹭成群,却各自飞翔;桃花烂漫,却随水东流。

**“飞”与“流”都是单向动作,暗示人世间的相遇终究离散。**词人把孤独藏在热闹里,读者初读只觉明媚,细品才觉微凉。

3. 隐忧:盛唐背影下的暗涌

张志和写此词时,“安史之乱”余波未平。

**“不须归”的另一面,是“无处可归”。**朝堂党争、藩镇割据,让士人进退失据。渔父的潇洒,其实是对乱世的温柔抵抗。

---

三、如何理解渔歌子中的意境?自问自答

问:为什么短短二十七字,能撑起如此辽阔的画面?

答:**因为它用了“减法”而非“加法”。**不写山多高、水多阔,只写白鹭、桃花、细雨,留白处由读者自行补全,意境反而更深。

问:同样是写渔父,柳宗元“孤舟蓑笠翁”显得冷峻,张志和却温暖,差别在哪?

答:**柳诗突出“独钓寒江雪”的孤绝,张词突出“桃花流水”的生机。**一个向内收缩,一个向外舒展,情感基调自然不同。

问:现代人读《渔歌子》,还能共情吗?

答:**能。**当城市人被KPI、房贷、社交软件裹挟时,读到“斜风细雨不须归”,会本能地想起某个周末的郊外,或一段想走就走的旅程。旷古的渔歌,成了当代的精神出口。

---

四、个人视角:把渔歌子当“心理降噪耳机”

我在做SEO熬夜写方案时,常把《渔歌子》设为屏保。

**每当“白鹭飞”掠过眼前,脑海里的关键词密度、跳出率就暂时静音。**那一刻,我理解的意境不是逃避,而是“重启”:把感官从数据拉回山水,再带着清冽的灵感回到键盘前。

张志和如果活在今天,大概会写:

“西塞山前白鹭飞,微信未读不须归。”

**同样的旷达,换了场景,依旧成立。**

---

五、再读文本:三个易被忽略的细节

1. **“桃花流水”不仅是景色,更是时间隐喻。**桃花易谢,流水不返,提醒人们珍惜当下。

2. **“鳜鱼肥”的“肥”字,暗藏丰收喜悦。**渔父的满足不在官阶,而在一尾鲜鱼。

3. **“青箬笠,绿蓑衣”用颜色对仗,形成视觉节奏。**青色与绿色同属冷调,却与暖色桃花形成微妙平衡,画面因此不浮不躁。

---

六、尾声:让渔歌子成为生活的快捷键

下次当你被会议、报表、堵车围困,不妨默念:

“西塞山前白鹭飞,桃花流水鳜鱼肥。”

**二十七字,就是一道任意门。**推门进去,风是斜的,雨是细的,归与不归,全凭你心。

暂时没有评论,来抢沙发吧~