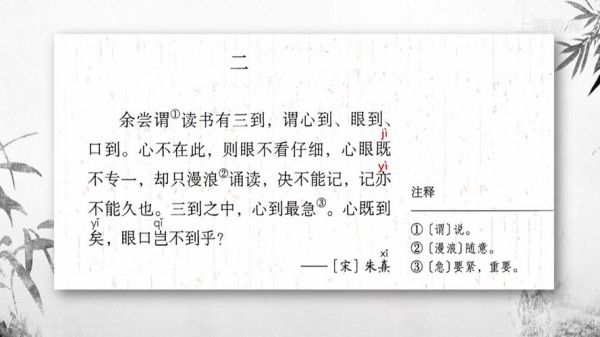

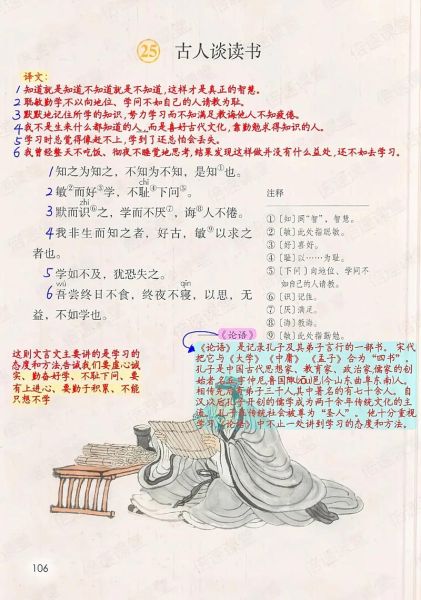

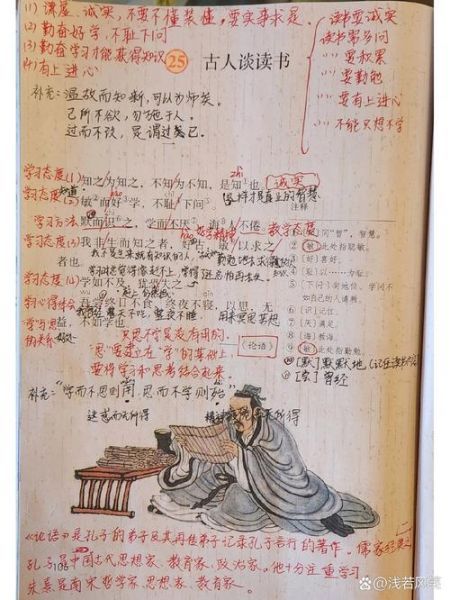

读书在古代不仅是获取知识的途径,更是修身齐家治国平天下的根基。孔子说“**知之者不如好之者,好之者不如乐之者**”,把读书的快乐置于知识之上;朱熹则强调“**读书有三到,谓心到、眼到、口到**”,把专注、观察与朗读并列为三大关键。古人把读书视为一种**终身修炼**,而非一时应试的工具,这一点与今日“刷题拿证”的功利心态形成鲜明对比。

如果只能挑三条最常被古人提及、且至今仍然有效的技巧,我会选:

自问自答:这些技巧在今天还适用吗?

答:适用。Kindle 也能做批注,Anki 也能做间隔复习,朗读 APP 也能打分。形式变了,**底层逻辑仍是“主动加工+重复提取”**。

《朱子读书法》提出“**循序渐进**”,要求“未得乎前,则不敢求其后”;现代认知心理学称之为“**认知负荷管理**”。

王夫之强调“**置心一处**”,反对“杂然并进”;这与今天的“**深度工作**”理念不谋而合。

更有趣的是,**古人把“疑”视为读书发动机**。张载说“**学则须疑**”,陆九渊说“**为学患无疑,疑则有进**”。现代研究表明,**带着问题阅读可提升记忆留存率30%以上**。

我给自己设计了一套“古今混合”流程:

半年下来,我记住了《左传》中87条典故,写作时信手拈来,**真正体会到“腹有诗书气自华”并非虚言**。

今天很多人“买书如山倒,读书如抽丝”,症结在于**把读书当消费而非修行**。古人则把读书视为“**耕读传家**”的慢功夫:

- 陶渊明“**好读书,不求甚解**”,提醒我们不必字字必究,**先让文字在脑中“发酵”**。

- 郑板桥“**咬定几句,终身受用**”,告诉我们**与其泛读百本,不如精读一本**。

当我把读书目标从“一年100本”改为“一年把《史记》读透”后,阅读量下降,理解深度却翻倍,焦虑感也随之消散。

哈佛大学一项跨度75年的追踪发现,**终身保持阅读习惯的人,平均寿命比不读书者多出23个月**。古人虽无现代统计,却用“**仁者寿**”给出直觉判断:读书养心,心宽则寿。把两者放在一起看,**“读书延寿”并非玄学,而是跨越古今的共识**。

发表评论

暂时没有评论,来抢沙发吧~