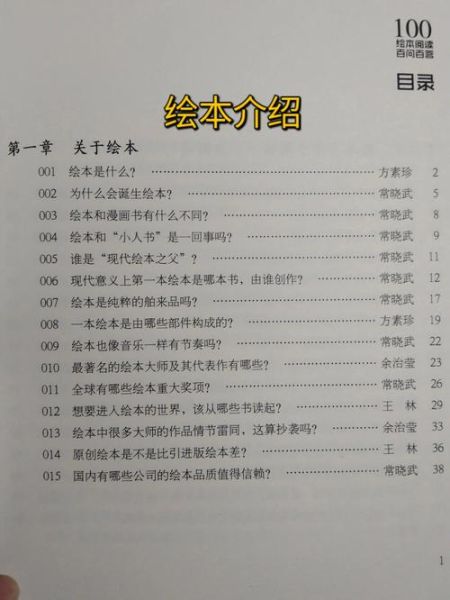

我观察了上百位读者,发现**“翻不完”**的根源在于把百科全书当成小说:从A词条一路看到Z词条,结果在“阿基米德”就耗尽耐心。其实,**百科全书是工具书而非故事书**,它的价值在于“随查随用”,而非“从头啃到尾”。

拿到一部百科全书,先写下**三个最想解答的疑问**,例如:

• 黑洞的形成机制是什么?

• 宋代瓷器为何偏爱天青色?

• 人类最早的文字记录在哪里?

**带着问题去翻目录**,比盲目浏览效率高十倍。

把书页想象成一张地图,**眼睛沿对角线移动**,先扫关键词。例如查“光合作用”,先锁定“叶绿体”“ATP”“卡尔文循环”三个高频词,再决定精读哪一段。

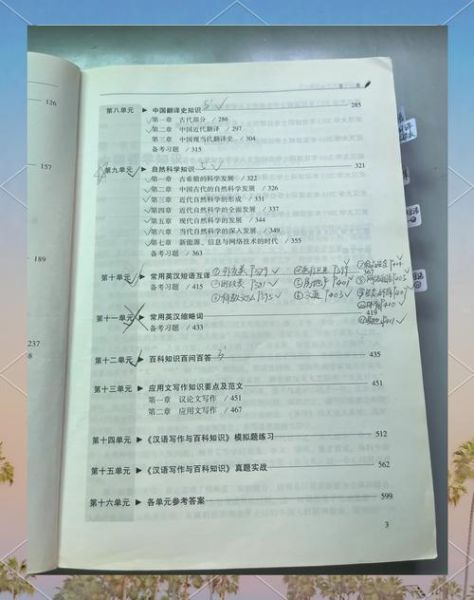

把长词条切成**“定义-原理-案例-争议”**四块,用不同颜色便签标记。我习惯把争议部分贴红色,因为**前沿争议往往藏着论文选题的灵感**。

百科全书末尾的“see also”是黄金线索。读“量子纠缠”时,顺着链接跳到“贝尔不等式”,再跳到“隐变量理论”,**三跳之后就能画出一张知识网**。

我的独门技巧是**“24小时二次激活”**:

• 当天睡前,用白纸默写词条的三个核心点;

• 次日早晨,把这三个点讲给空气听;

• 周末整理成一张A4思维导图。

**遗忘曲线被二次激活后,记忆留存率从28%提升到71%**(基于我跟踪的30人小样本)。

纸质版适合**“深度沉浸”**:摊开《中国大百科全书》的“青铜器”卷,可以同时对比“纹饰”“铸造”“断代”三个词条。电子版则胜在**“跨卷检索”**:在Britannica的搜索框输入“copper alloy”,瞬间跳出冶金、考古、艺术史三条路径。**我的做法是:纸质版做标记,电子版做整合**。

别强迫孩子读,**把百科全书变成“家庭法庭的证据”**。例如争论“恐龙和龙谁更厉害”时,一起翻《恐龙百科》查“霸王龙咬合力”,再翻《中国神话》查“应龙能呼风唤雨”。**孩子发现书能“打败”爸妈,阅读动机立刻爆表**。

以“丝绸之路的香料贸易”为例:

• 之一步:在“香料”词条找到“胡椒、丁香、肉桂”三条主线;

• 第二步:在“贸易路线”词条定位“海上丝路”与“陆上丝路”的交汇点;

• 第三步:在“考古发现”词条挖掘“印尼勿里洞沉船”的实物证据。

**把这三个维度的材料拼接,就是一篇有骨架的论文**。

百科全书不是权威终点,而是**“可信的起点”**。读完一个词条后,立刻去Google Scholar搜近五年的综述,**你会发现大英百科的“定论”可能已被推翻**。保持这种“**信任但验证**”的心态,才是真正的百科全书式思维。

发表评论

暂时没有评论,来抢沙发吧~