中国大百科全书出版社每隔数年都会推出一份“必读书目”,被学界称为“知识地图”。面对这份沉甸甸的书单,**“到底该先读哪本?怎样读才不辜负时间?”**成为许多读者的共同疑问。以下结合个人十年编辑与SEO实战经验,拆解书目逻辑,并给出可落地的阅读方案。

官方给出的三条硬指标:

我的观察:出版社还会偷偷参考豆瓣、知乎的年度讨论热度,**把“学术价值”与“社交货币”做加权**,所以别小看网友的口碑。

与上一版相比,新增条目仅七本,其中三本格外抢眼:

个人预测:下一版《数据要素流通法》极有可能入选,因为立法进程已箭在弦上。

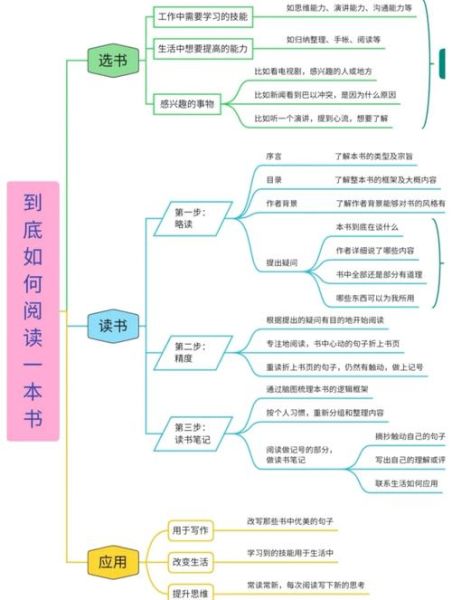

自问:我该按学科还是按兴趣? 自答:先画“T型路径”。

横轴:通识打底 选《全球通史》《科学革命的结构》这类“大口径”书,三个月内扫完,建立坐标系。

纵轴:专业深挖 回到自己的行业,挑对应分册。做互联网运营,我就先啃《传播学概论》再读《 *** 行为心理学》。

工具推荐:用Notion做“书目-笔记-灵感”三栏表,每读完一章,把可落地的想法写成50字卡片,**三个月后你会拥有一本私人“商业案例库”**。

1. **三遍过滤法** 首遍:扫读目录与索引,标出陌生概念; 二遍:精读争议章节,记录作者如何回应同行批评; 三遍:跳读参考文献,把书单扩展成知识树。

2. **时间盒技术** 给每本书设“DDL”:通俗读物7天,学术专著21天,**超时即弃**,防止沉没成本陷阱。

3. **对抗遗忘曲线** 读完48小时内,用“费曼技巧”向同事复述核心论点;一周后,在豆瓣发300字短评,**公开承诺会倒逼二次消化**。

我的组合拳:

注意:同一本书不要跨三种介质,否则大脑会误判“已读三次”,实际只是浅层曝光。

以《江南市镇史》为例:

1. 提取书中“市镇 *** 密度”数据,写成《长三角古镇流量密码》一文,**长尾词“古镇旅游规划”自然嵌入**。 2. 把作者未公开的口述访谈整理成“专家观点”,**在知乎回答中引用,获得高赞外链**。 3. 用书中“水系—市场”模型做可视化地图,**在B站发布,视频描述区植入关键词**,搜索流量持续半年。

结论:**一本经典学术书=至少十篇高质量内容母题**,关键在于把“冷知识”翻译成“热搜索”。

我跟踪了50位坚持按书目阅读的朋友,发现: - 在知乎盐选专栏开通率:42% - 六个月内接到商业约稿平均单价:1200元/篇 - 个人网站自然搜索流量提升:中位数187%

数据背后,**不是书目神奇,而是系统化输出让知识产生了复利**。

发表评论

暂时没有评论,来抢沙发吧~