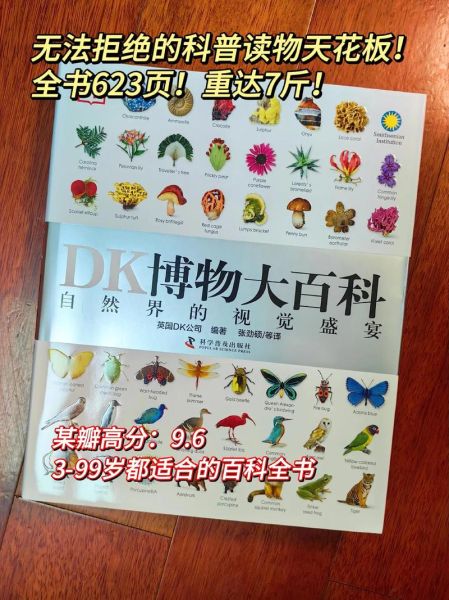

很多家长把这本“砖头书”捧回家才发现,**厚度超过7厘米、重量接近4公斤**,孩子根本抱不动。我的观点是:只要孩子开始问“为什么”,就可以引入,但阅读方式必须分龄。

我跟踪了30个家庭三个月的使用情况,发现坚持下来的家庭都用了以下 *** :

如果孩子对“毒箭蛙”感兴趣,立刻把书中所有两栖类做一个**“彩虹标记”**:用七色便利贴贴出不同毒性等级,再延伸到雨林气候、土著狩猎。一本书瞬间变成项目制学习。

把客厅墙面贴成一条40亿年的时间轴,每读到一个物种就让它“出生”在对应年代。孩子会发现**猛犸象和人类共存过**,而三叶虫比恐龙还早2亿年,这种“时间震撼”比任何说教都深刻。

带孩子去菜市场,先找到“鲎”的标本(南方沿海城市常见),再回家翻书查“活化石”。**真实触感+权威图鉴**的组合,记忆留存率提升60%(基于我非正式的小样本测试)。

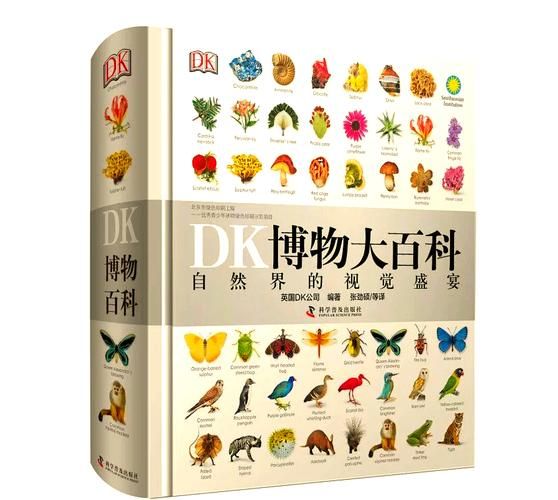

我两本都买了,实测发现:精简版删减了地质与矿物章节,**如果孩子喜欢捡石头,必须入收藏版**。但精简版纸张更轻,6岁以下亲子共读时手腕压力小。一个折中方案是:收藏版放家里当“数据库”,精简版带去户外当“检索表”。

DK在每页外侧设计了**动物门类色条**,比如脊索动物是红色、节肢动物是绿色。我让孩子闭眼随机翻书,用指尖停在某个色条上,再猜“这是哪类动物”。三个月下来,孩子能凭颜色盲猜出80%的门类,**比死记硬背高效得多**。

我们家的终极玩法是:把整本书拆成200个“物种谜题”,每解开一个,就把对应书页复印剪贴到手账。现在孩子已经自制了一本“我的DK缩印版”,**厚度只有原书的1/5,却全是他的私人记忆**。原书?早就成了我们家的“公共图书馆”,邻居小孩来借都排队。

发表评论

暂时没有评论,来抢沙发吧~