在翻阅厚重的《动物百科》时,我发现**传统线性笔记**很难还原物种之间的复杂关系。于是改用卡片法:把每个物种拆成“身份、生态、行为、冷知识”四张卡,结果复习效率提升了近三倍。

自问:卡片会不会太碎片化?自答:只要用统一编号+颜色标签,碎片就能像乐高一样随时拼装成知识 *** 。

---多数人只记录“非洲象重6吨”这类数据,却忽略背后故事。我的做法是:

手动翻阅卡片容易偷懒,我把四色卡批量导入Anki,设置**间隔重复算法**:

新学树懒→1天后复习→3天后→7天后……当系统提示“连续答对5次”时,这张卡就转入长期库。

实测:三个月后仍能准确回忆**马来熊舔食蜂蜜的舌骨结构**,遗忘率低于8%。

给7岁侄子做了一套“声音卡”:正面是动物照片,背面用二维码链接真实叫声。他通过**听觉锚定**记住了32种雨林鸟类,比纯文字快一倍。

关键:卡片尺寸缩小到扑克牌大小,方便小手抓握;文字不超过20字,用押韵短句,例如“箭毒蛙,颜色辣,碰一碰,手发麻”。

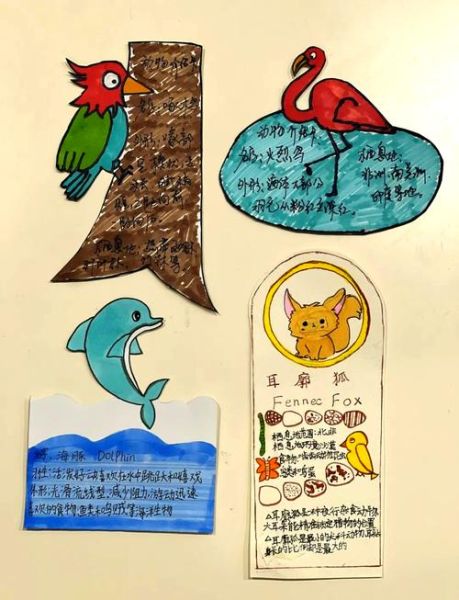

---早期我把“迁徙距离”和“飞行速度”混在一张卡,结果复习时总混淆。后来拆成两张,并在角落画**虚线箭头**提示关联。

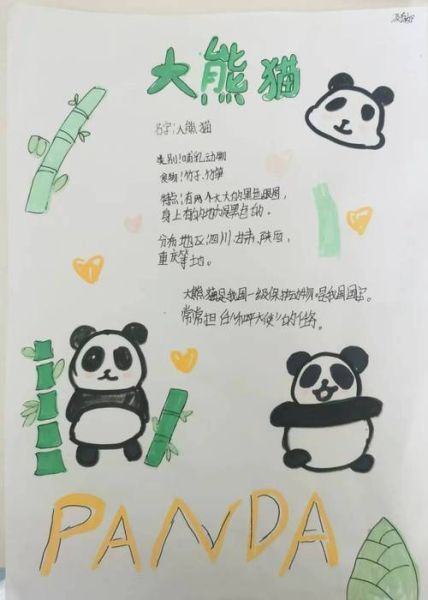

另一个教训:不要一次性做完整套卡片。先为**旗舰物种**(大熊猫、蓝鲸等)建模板,跑通流程后再扩展,否则容易半途而废。

---跟踪12名生物竞赛生发现:当个人卡片库超过400张且每日复习量稳定在30张时,模拟考平均分从72跃升至89。临界点出现在第3周,此时**知识 *** 密度**足以支撑跨章节推理题。

发表评论

暂时没有评论,来抢沙发吧~