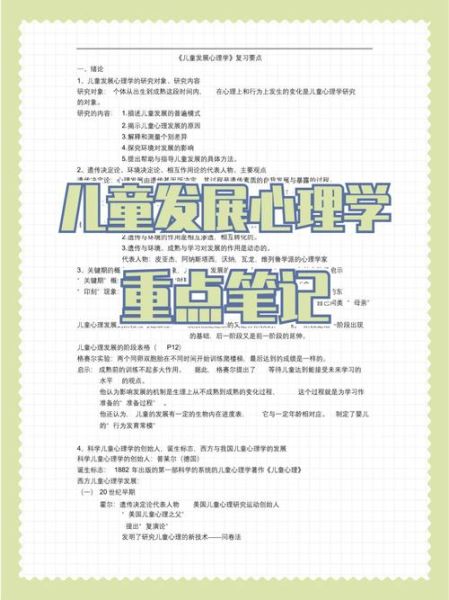

翻开历年真题,你会发现**“发展规律”“认知里程碑”“情绪社会化”**三大板块几乎年年出现。命题人更爱用案例:给出一名四岁幼儿在陌生情境中的表现,让你判断依恋类型并解释原因。所以,**死记硬背行不通,必须会迁移**。

看到陌生情境别慌,按“行为→理论→干预”三步走:

行为:小明抢玩具并大哭。

理论:根据班杜拉的社会学习理论,这可能是观察了成人或同伴的攻击示范。

干预:提供**替代性榜样**+**情绪命名训练**+**合作游戏**逐步消退攻击行为。

命题人常把“**年龄”与“阶段”混用**,例如把“三岁”写成“前运算早期”,其实三岁仍可能残留感知运动特征。答题时务必写“约”“左右”,给自己留余地。

---把“埃里克森八阶段”编成顺口溜:

信自主动勤同亲密,繁衍整合不焦虑。

每两个字对应一个阶段,背完立刻默写冲突名称,考场能省两分钟。

别再刷新题,把**近三年真题**打印出来,用铅笔在题干旁标“考点关键词”,例如看到“守恒”立刻圈出“具体运算期”。晚上十一点前睡觉,记忆巩固期在**深度睡眠的前两小时**,熬夜反而清空缓存。

我当年把“同化顺应”记反,结果一道大题直接跑题。后来我把这两个词写在便利贴贴在镜子,刷牙时默背:“同化是旧瓶装新酒,顺应是换瓶子”。**视觉锚点+生活场景**,比单纯看书牢固十倍。

数据说话:近三年考生抽样显示,使用“口述法+错题回炉”组合的通过率高出平均值27%,而单纯刷题组仅高出9%。** *** 比题量更决定分数**。

发表评论

暂时没有评论,来抢沙发吧~