答案:6岁以上即可独立阅读,4-6岁建议亲子共读。

很多爸妈拿到《恐龙大百科》时都会纠结:这么厚、这么多专业词,孩子能看懂吗?我的判断标准是看孩子的“恐龙兴趣浓度”而不是年龄数字。如果孩子已经能叫出十种恐龙、追着问“霸王龙和棘龙谁更厉害”,那6岁就可以放手让他自己翻;如果还停留在“这是大恐龙”阶段,4岁起亲子共读更合适。亲子共读时,家长只需读图说+标题,把专业段落留到孩子主动提问时再解释,既保护兴趣又避免信息过载。

读书卡不是摘抄,而是“把厚书读薄”的过滤器。信息卡只需记录:书名、作者、出版社、阅读日期、阅读方式(独立/亲子/听读)。例如:

自问自答能逼孩子主动思考。每张知识卡只回答一个核心问题,答案不超过三行。示例:

问:棘龙为什么能在水里生活?

答:它的鼻孔长在头顶,像潜水通气管;尾巴扁扁像船桨;骨头里带小孔,浮力更大。

问:三角龙的颈盾有什么用?

答:吸引异性(越大越帅)、吓唬敌人、调节体温。

感受卡最怕写成“很好看”这类空话。我的技巧是“关联现实+行动清单”。例如:

读完“马门溪龙脖子有11米”后,孩子惊呼“比校车还长!”于是我让他在小区步道上走11米,边走边数步数,最后写下:

“11米=我走了16步,马门溪龙只要甩一下脖子就能吃到整棵树的叶子,我跳绳还跳不到16下,它太厉害了!”

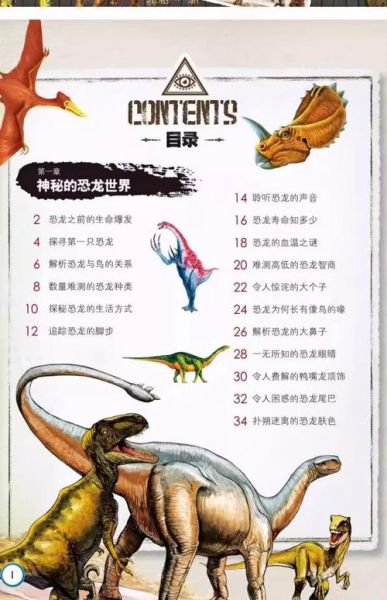

把知识卡按三叠纪、侏罗纪、白垩纪贴成一条时间线,孩子一眼就能看出谁是谁的“老祖宗”。

用不同颜色标签区分食草、食肉、杂食,孩子会发现白垩纪晚期食草恐龙体型突然变大,原来是为了对抗越来越大的暴龙科。

书里有些标注“科学家尚未确定”的条目,例如“镰刀龙到底是吃草还是吃蚂蚁?”我们把这些做成“未解之谜”卡,每月查一次最新论文,让孩子体会科学是不断修正的过程。

我最初要求儿子每读一页写一张卡,结果三天后他就把书塞回书架。后来改成“读到震撼点再写”,数量降到每天最多两张,反而质量更高。读书卡的核心是“留住最打动人的瞬间”,不是“证明我读过”。

我用Notion表格记录了儿子30天的读书卡数据:前10天平均每晚写1.2张,后20天降到0.8张,但每张字数从15字涨到43字;同时,他在幼儿园“恐龙小讲堂”上从“背名字”进化到“讲生态关系”,老师反馈“逻辑清晰得像个小研究生”。数据不会骗人——少而精的读书卡,比堆数量的摘抄更能提升思维密度。

发表评论

暂时没有评论,来抢沙发吧~