6—12岁是黄金阅读期,但“几岁读”并不是一刀切的年龄,而是取决于孩子的词汇量、好奇心与家长的引导方式。

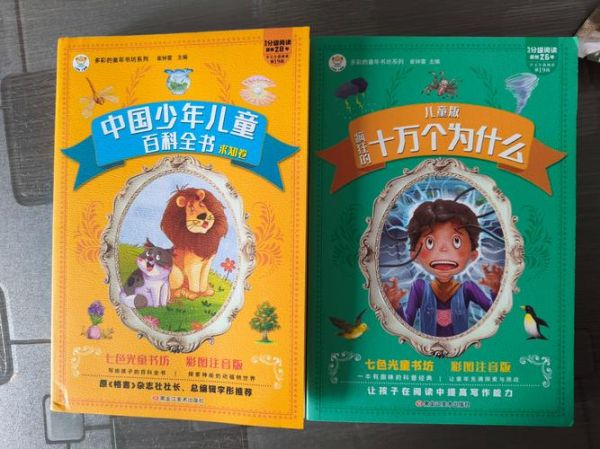

为什么读书娃版《少儿百科全书》被家长称为“桥梁书”

传统百科厚重、条目化,孩子容易望而生畏;读书娃用**故事化场景+提问式目录**,把“知识块”拆成“问题串”。

- **场景代入**:先讲“如果恐龙今天还活着,地铁会怎样设计?”再引出骨骼、体型、动力知识。

- **难度梯度**:每册左上角标有“阅读海拔”,从300米(一年级)到1200米(六年级),家长一眼匹配。

- **互动留白**:右侧页刻意空出便签栏,鼓励孩子写“我的猜想”,把被动阅读变主动探索。

个人观点:与其纠结“几岁读”,不如观察孩子是否开始反复问“为什么”。当他把“为什么”挂在嘴边,就是百科入门的信号灯。

拿到书后,家长最常踩的三个坑

坑一:按顺序硬啃,孩子三天就弃

读书娃的目录像“闯关地图”,**跳跃式阅读**反而更能保持新鲜感。先让孩子选最感兴趣的章节,再倒回去补前置知识。

坑二:把百科当“答案书”,一问就翻

我的做法是:**先猜后查**。看到“闪电为什么有枝杈?”先让孩子画自己想象的闪电,再翻开对比真实图片,记忆深度提升不止一倍。

坑三:只读不输出,知识成过眼云烟

每周五我们开“家庭小TED”,孩子用三分钟讲一个本周最酷的百科点。**讲错不纠正,结束后再一起翻书验证**,既练表达又加深理解。

高效使用的四个隐藏功能

- **二维码音频**:封底扫码可听专业配音,低年级孩子听两遍就能独立阅读。

- **时间轴拉页**:宇宙、地球、生命三张折叠拉页,摊开在地板上看,视觉冲击直接拉满。

- **实验角**:每册附一个5分钟小实验,材料都是厨房常备,把抽象概念变具体。

- **线上挑战**:官网每月更新“知识闯关”,答对80%就能解锁隐藏彩蛋视频。

如何把百科阅读与学科学习打通

以小学三年级科学课“水的循环”为例:

- **课前**:先读读书娃《天气魔术师》章节,孩子带着问题去上课。

- **课中**:老师讲到蒸发,孩子立刻联想到书里“湿衣服变干”的插图。

- **课后**:用书中的“云朵瓶”实验做拓展,科学作业秒变展示作品。

个人经验:百科不是课外加餐,而是**学科预习的催化剂**,越早打通,孩子越能把课堂知识“挂”在已有的百科 *** 上。

进阶玩法:把百科读成“项目式学习”

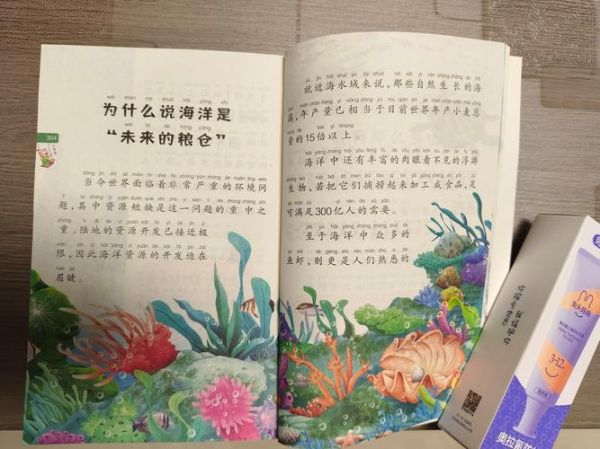

去年暑假,我家娃对“深海”着迷,我们没有逐页读,而是:

- **定主题**:“如果我们要设计一艘深海科考船,需要解决哪些问题?”

- **拆任务**:压力、照明、供氧、通讯,四个子问题对应百科四册。

- **做成果**:用纸箱做船模,把找到的解决方案贴在对应部位,开学直接带去班级分享。

整个过程耗时三周,阅读量却超过平时三个月,**因为目标驱动,孩子主动翻书十遍都不腻**。

最后的提醒:百科不是“正确答案”,而是“提问起点”

读书娃的最后一页永远写着:“如果你还有疑问,就把问题写在这里,下一本书见。”

**让孩子带着问题离开,比带着答案离开更重要。**

暂时没有评论,来抢沙发吧~