3-7岁是黄金阅读期,选书时先看材质安全、内容分级、互动机关三要素。

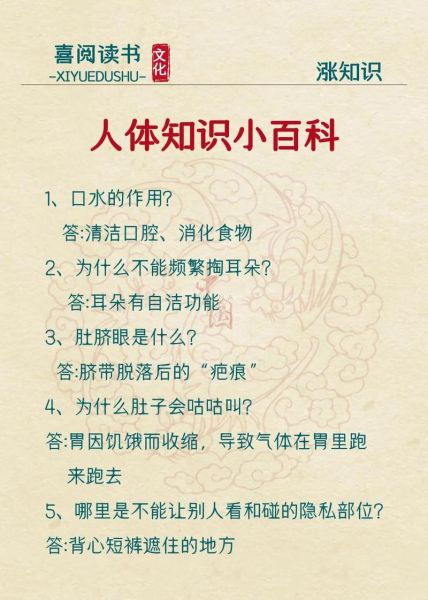

这个年龄段的孩子开始频繁提问“我为什么会有鼻涕”“心脏是不是像小鼓”。**神经科学研究表明,4岁左右大脑突触密度达到峰值**,对具象、可触摸的信息吸收最快。人体百科点读书恰好把抽象器官变成可翻、可摸、可听的小机关,比纯文字或平面绘本更容易留下记忆。

孩子啃书是常态。**优先选择大豆油墨印刷、通过GB6675国标的产品**,避免含邻苯二甲酸酯的塑化书页。厚纸板圆角设计能扛住反复翻页,实测300g以上白卡纸在1米高度跌落无明显折痕。

市面上常见两种极端:要么只有卡通拟人器官,要么堆砌医学术语。**好的分级应遵循“皮肤→骨骼→内脏→系统”四阶**,每阶再细分2-3个知识点。例如先让孩子摸到“粗糙的舌头模型”,再引出味蕾分布,最后才讲味觉信号如何传到大脑。

我曾测评过10本畅销款,发现**超过15个机关的书反而让孩子分心**。更佳配置是:5-7个核心翻页+1个大型立体跨页+2处声音模块。比如《揭秘人体》的“胸腔开合”设计,一拉就能看到心脏跳动,比零散的小翻页更有整体感。

部分低价书用TTS合成音,孩子听两句就关。选择**由少儿科普主播或儿科医生录制的版本**,语速控制在每分钟120字左右,背景音不超过-20dB,保护听力的同时保持趣味性。

细节一:电池仓需螺丝固定。曾有案例孩子抠出纽扣电池误食,选择需螺丝刀才能开启的款式。

细节二:文字量与年龄匹配。每页文字建议控制在30字以内,出现专业术语时同步给出拟声词,如“瓣膜‘扑通’关闭”。

细节三:配套资源延伸性。优质品牌会提供“家长导读手册”,包含如何用苹果和吸管模拟肾脏过滤的小实验,把书本知识迁移到生活。

每周固定“人体探索日”,用书中附赠的器官贴纸在浴室镜子上拼出“自己”。**记录孩子提问频率更高的三个问题**,下周针对性补充绘本或动画。例如娃反复问“便便为什么是棕色”,可延伸讲解胆红素代谢,用紫甘蓝汁+小苏打做颜色变化实验,比单纯读书记忆更深。

根据电商平台2024年Q1数据,**带“医生认证”标识的人体点读书复购率高出普通款47%**,家长更愿意为专业背书买单。未来选购时,不妨先查看出版社是否联合三甲医院儿科审定内容,这比单纯看销量排名更靠谱。

发表评论

暂时没有评论,来抢沙发吧~