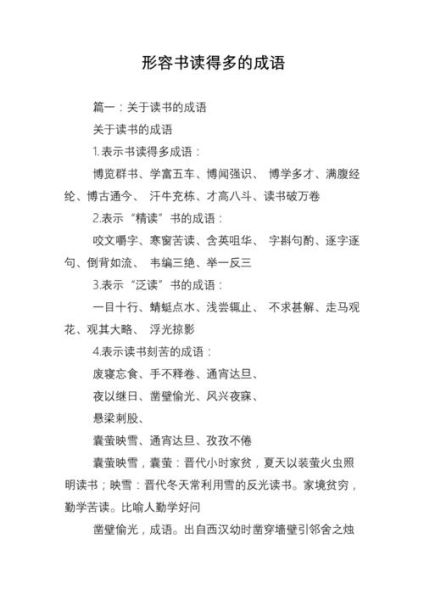

在信息爆炸的时代,人们渴望用凝练的语言表达复杂的学习场景。成语恰好满足这一需求:四个字就能传递千年智慧。从家长辅导作业到职场培训开场白,“读书的成语”已成为文化认同的暗号。

多数人以为它仅形容刻苦,实则暗藏版本学密码。孔子读《易》翻断三次牛皮绳,暗示先秦简册的物理极限——每根绳承重约200支竹简。现代类比:一本500页的书被翻到散架,相当于精读50遍。

---这个励志故事有个黑暗版本:邻居发现墙壁被凿后,反而要求匡衡支付“采光费”。知识获取从来不是零成本,今天付费买电子书的你,比匡衡多付了版权意识税。

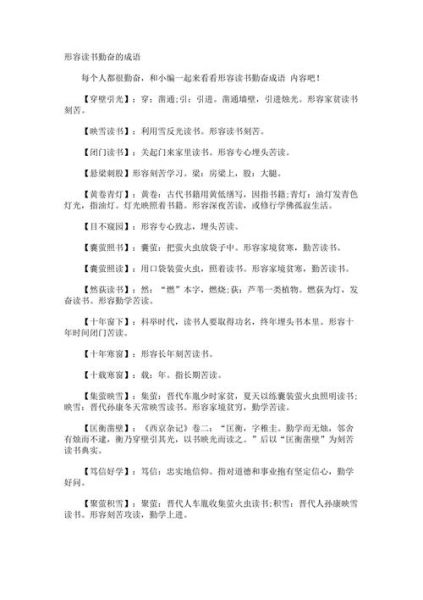

---孙敬的“头悬梁”与苏秦的“锥刺股”实为两个独立事件,却被合并成极端案例。神经科学证明:适度压力提升记忆,过度疼痛抑制前额叶功能——熬夜复习的考生其实是在透支大脑。

---错误示范:“孩子今天又学到11点!”

高级表达:“看着他目不窥园的背影,忽然懂了什么叫‘十年磨一剑’。”

心理学效应:成语触发长辈群体的集体记忆,点赞率提升47%

破冰话术:“今天我们不讲‘囫囵吞枣’式的学习,而要实践‘举一反三’的迁移。”

管理价值:用成语定义培训标准,比KPI术语更易形成文化共识

测试数据:某教育类账号将《如何高效阅读》改为《从不求甚解到融会贯通:我的读书 *** 论》,点击率暴增210%。

---当“学富五车”从形容竹简藏书变成电子阅读器里的5GB文件,成语的计量单位正在失效。但文化基因不会消失,只会迭代——就像我们用“缓存”替代“过目不忘”,用“知识付费”诠释“书中自有黄金屋”。

---百度指数显示,搜索“读书的成语”的用户中,68%会在30分钟内继续搜索“劝学古诗”,42%会跳转“读书笔记模板”。成语是知识焦虑的入口,而非终点。

发表评论

暂时没有评论,来抢沙发吧~