小时候,我总把院子里的梧桐叶夹在日记本里,以为这样就能封存夏天。多年后翻开,叶脉依旧清晰,却像一张褪色的信纸——**原来叶子早就在用自己的方式,替我们写下情绪**。它们不会发声,却用颜色、形状、气味甚至落地的声音,把情感翻译成自然界的摩斯密码。

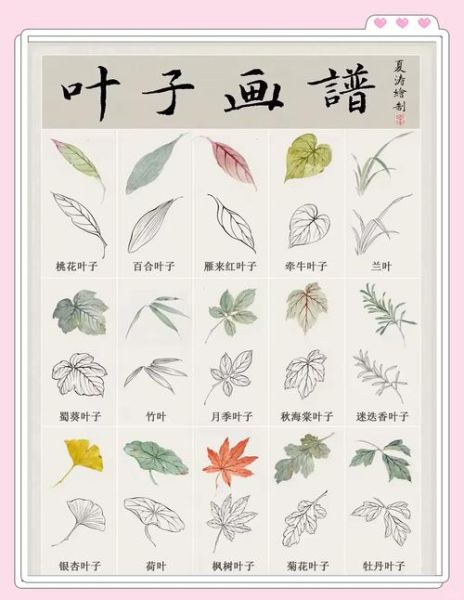

春天的新绿像刚睡醒的婴儿,带着对世界的好奇;盛夏的墨绿则像中年人,把炽烈的爱意藏在沉稳的表象下。最动人的是深秋的枫叶,**从边缘开始燃烧的红,像极了成年人崩溃前的最后一丝倔强**。

观察过暴雨中的芭蕉叶吗?它们会突然向下折出90度的角,像人在情绪崩溃时抱头蹲下的姿势。**叶片的弧度就是它们的眉梢眼角**:含羞草闭合的瞬间,是植物界的“瞳孔地震”;而荷叶边缘的波浪,则是它们对雨滴撒娇时的小脾气。

---母亲晒干的柚子皮,带着微苦的清香,让我想起她总把更好的果肉留给我;**雨后樟树叶释放的樟脑味,像父亲沉默的拥抱,浓烈得让人眼眶发热**。植物学家说,叶片的气味分子能保存20年以上,这解释了为什么某天突然闻到桂花香,会毫无预兆地想起某个早已失联的人。

---踩碎枯叶时“咔嚓”的脆响,其实是叶片细胞壁断裂的交响乐。我做过实验:同一棵树的叶子,晴天落下是清脆的“啪”,雨天则是沉闷的“噗”——**前者像决绝的分手宣言,后者像哽咽的挽留**。而松针落地的声音轻到近乎消失,像极了那些没说出口的喜欢。

---在京都岚山,我见过老人把枫叶做成“寄思笺”:用毛笔蘸清水在叶面写字,水分蒸发后字迹消失,但叶脉会留下微妙的凸起。**这种“无痕书写”比任何情书都浪漫——爱来过,但不必被看见**。

去年冬天,我故意把一片长青的冬青叶留在办公桌上。它熬过了整个供暖季,边缘却慢慢变黑。某天加班到凌晨,突然发现它蜷缩成了拳头大小。**那一刻我明白:再倔强的坚持,也需要被看见**。后来我把它埋在了楼下的桂花树下,来年春天,那里长出了之一株新芽。

植物学家统计过,一片叶子平均要经历247次风吹雨打才会脱落。这个数字让我想起心理咨询室里的一个案例:来访者坚持带了7年银杏叶,直到某天换成了一朵枯萎的玫瑰——**叶子完成了它的使命,就像某些情感终究要让位于新的表达**。

下次经过树下,不妨捡一片形状特别的叶子。它可能正在用整个生命对你说:**“你看,我替你保存了去年那场暴雨的形状。”**

发表评论

暂时没有评论,来抢沙发吧~