动物冬眠多久?——从北极到温带的生物钟差异

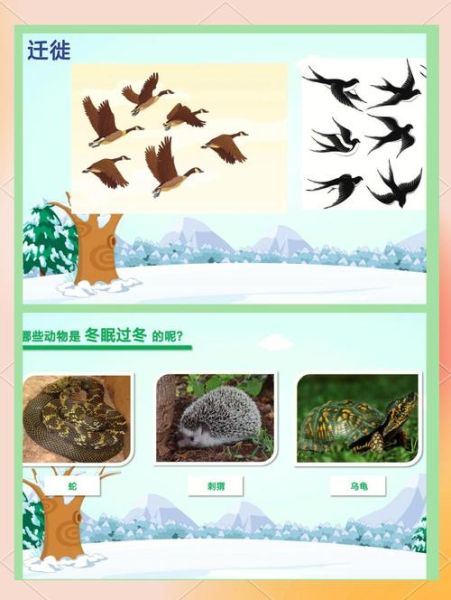

**冬眠并非“一睡到底”**。以北极地松鼠为例,它会在地下洞穴里连续沉睡**七到八个月**,期间体温可降至零下三摄氏度,心跳从每分钟两百次降到五次。相比之下,温带地区的刺猬只需**四到五个月**即可结束冬眠,因为它们所处环境回暖更快。

**自问:为什么同样是冬眠,时间差距这么大?**

自答:关键在于**食物储备与环境温度**。北极冬季漫长且几乎没有食物,地松鼠必须“睡得更久”才能撑到春天;而温带刺猬在早春就能找到昆虫补充能量,因此缩短冬眠期更划算。

---

植物如何过冬?——地下“休眠工厂”与抗冻蛋白

**树木的过冬策略像一场精密的化学实验**。落叶乔木在秋季主动脱落叶片,减少水分蒸发;同时,**细胞液浓度提高**,形成天然“防冻液”。

**自问:常绿针叶树为什么不落叶也能过冬?**

自答:它们的叶片表面覆盖**蜡质层**,气孔下陷,减少蒸腾;细胞内还合成**抗冻蛋白**,像微型“冰晶抑制剂”,防止细胞膜被冰晶刺破。

**地下部分更神奇**:多年生草本将能量储存在**根茎或块茎**中,比如芦苇的根茎在零下二十摄氏度仍保持活性,待春季再萌发。

---

冬眠与过冬的共同点:能量守恒的艺术

**动物和植物都在做“减法”**:

- 动物降低代谢率,植物降低生理活动;

- 动物靠脂肪供能,植物靠淀粉转化;

- 两者都依赖**环境信号**触发机制——动物感知日照缩短,植物感知温度下降。

**个人观点**:这种趋同演化说明,**生存的本质是能量效率的竞赛**,而非物种的“聪明程度”。

---

人类能借鉴哪些技巧?

**从北极熊的冬眠医学到植物的抗冻基因**,科学家已提取**抗冻蛋白**用于冷藏器官移植,延长保存时间;研究地松鼠的**低代谢机制**,或能帮助宇航员在长期太空旅行中减少资源消耗。

**自问:未来人类能否“人工冬眠”?**

自答:目前在小鼠实验中,通过激活**下丘脑神经元**已能实现**六小时可控低代谢**,但距离安全应用于人类仍需十年以上验证。

---

被忽视的细节:微生物的冬季角色

**土壤中的真菌与细菌**在冬季并未沉睡。它们分解动植物残体,释放**二氧化碳与氮元素**,为春季生长提供“启动资金”。若没有这些微生物,北极苔原的养分循环将停滞,地松鼠即使醒来也找不到食物。

**亮点**:**微生物的代谢热**甚至能融化局部冻土,形成“微暖区”,让种子提前萌发——这是生态系统中**最隐蔽的互助 *** **。

暂时没有评论,来抢沙发吧~