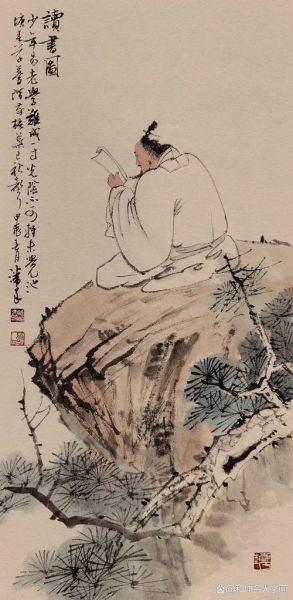

高贤读书图是明代画家沈周创作的一幅纸本设色立轴,现藏于北京故宫博物院。画面以“高士读书”为主题,描绘一位须发皆白的老者坐于松根之上,展卷细读,旁有童子侍立,远处山峦淡染,意境清幽。整幅构图疏朗,用笔苍劲,设色古雅,被誉为沈周“粗沈”风格的典型代表。

作者正是“吴门四家”之首的沈周(1427—1509)。沈周字启南,号石田,晚号白石翁,长洲(今江苏苏州)人。他一生不仕,以诗书画自娱,山水、花鸟、人物俱精。在《高贤读书图》中,他把“隐逸”与“读书”两大文人理想合二为一,**借老者形象寄托自身对林泉高致的向往**。

---明代中后期,科举竞争白热化,不少士人退居林下,读书作画成为精神出口。沈周以“高贤”自况,把读书场景升华为一种人格象征:**书卷不仅是知识的载体,更是对抗尘嚣的盾牌**。

与南宋院体细谨之风不同,沈周大胆运用“粗笔”与“淡彩”:

- **树干以侧锋横扫**,见骨见力;

- **远山以花青轻染**,虚而不空;

- **人物衣纹寥寥数笔**,形神俱足。

这种“写”而非“描”的手法,为后世文人画开辟了新境。

自问:画中老者读的到底是什么书?

自答:卷首隐约可见“周易”二字,暗示读的是《易经》。

**《易经》在明代士人心中不仅是占卜之书,更是穷理尽性之典**,沈周借此点题:真正的“高贤”不止隐于山林,更隐于经典。

再问:童子捧的是什么?

再答:一柄蕉叶扇与一壶清茶。蕉扇隐喻“清凉世界”,清茶象征“淡泊生涯”,**两件小道具把“读书”升华为“修心”**。

从传世作品看,沈周至少留下十余幅“读书图”变体。我的理解是:

- **身份认同**:不仕而隐,需要一种可视化的“士人标签”,读书场景最直观。

- **市场选择**:苏州新兴富商渴望“文化包装”,购藏读书图可快速获得“雅”的光环。

- **个人趣味**:沈周自述“余性喜读书,而又喜观人读书”,**把阅读 *** 转化为视觉 *** **,这是文人画家的独特能力。

1. **图式传承**:文徵明、唐寅皆仿过此图,形成“吴门读书图”子类型。

2. **精神辐射**:清代“四王”中的王原祁直言:“观石田《高贤读书》,始知画可载道。”

3. **当代转化**:二〇二一年故宫“照见天地心”特展中,策展人把《高贤读书图》与数字投影结合,**让静态古画在光影中“翻页”**,观众仿佛听见六百年前的翻书声。

之一步:站远三米,看整体势——**松枝如龙,书卷如炬**,人与自然的动势平衡。

第二步:走近一米,读笔墨——**干笔飞白与湿笔晕染**的交替,像呼吸一样自然。

第三步:闭眼十秒,再睁眼——**画面会从视网膜滑向心象**,你看到的不再是明代老者,而是自己理想的读书身影。

或许,这就是沈周最厉害的地方:他把“读书”画成了一场跨越时空的对话,只要展卷,就能入座。

发表评论

暂时没有评论,来抢沙发吧~