为什么孩子需要科普百科课外阅读?

在信息爆炸的时代,**碎片化知识**像快餐一样随手可得,却难以构建系统认知。科普百科课外阅读恰好弥补这一缺口,它用**故事化语言**把抽象概念变成可触摸的世界,让孩子在翻页间完成“知识拼图”。

我常观察到,当孩子读完《昆虫记》后,再看到蚂蚁搬家,会主动蹲下来观察;读完《时间简史》少年版,会追问“黑洞是不是宇宙里的洗衣机”。**这种自发提问,正是科学思维萌芽的标志**。

科普百科课外阅读书籍有哪些?按年龄与主题拆解

1. 学龄前(3-6岁):图像优先,感官启蒙

- **《DK幼儿百科全书·那些重要的事》**:大开本+高清摄影,把“为什么天空是蓝色”讲成一场光的捉迷藏。

- **《亲亲科学图书馆》系列**:每册一个生活场景,如《去医院》《坐火车》,用问答体降低理解门槛。

2. 小学初段(7-9岁):桥梁阅读,故事切入

- **《神奇校车·图画书版》**:弗瑞丝老师把课堂开进火山、海底,**“冒险+知识”双线叙事**,孩子读得停不下来。

- **《小牛顿科学馆》**:台湾团队原创,把“恐龙灭绝”写成侦探小说,附赠的实验卡片让客厅秒变实验室。

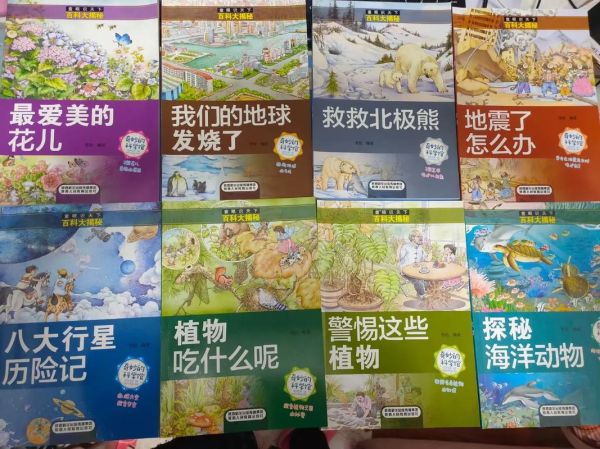

3. 小学高段(10-12岁):系统进阶,学科交叉

- **《写给儿童的中国地理》**:陈卫平用“给省份写人物小传”的方式讲地貌,**“云南是戴花环的舞蹈家”**这类比喻让记忆点暴增。

- **《可怕的科学》系列**:英式幽默解构“可怕”的数学、化学,比如用“吸血鬼需要多少血才能吃饱”解释容积计算。

4. 初中以上:原典导读,思维升级

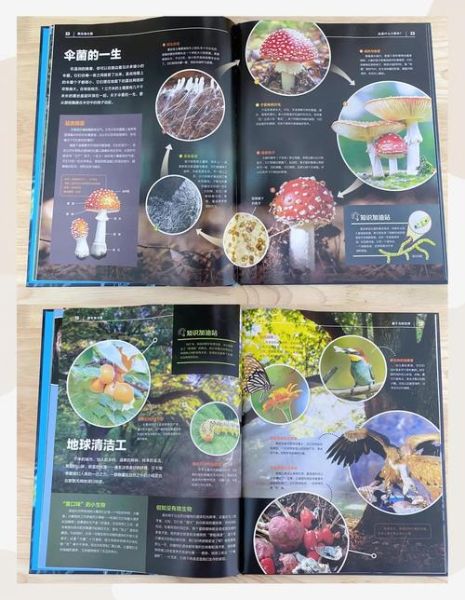

- **《昆虫记》青少年名家名译版**:删减冗余观察笔记,保留法布尔对生命的敬畏,**“粪甲虫推粪球是在给地球做清洁”**的视角颠覆认知。

- **《宇宙》卡尔·萨根著,青少年修订版**:把“星尘”概念翻译成“我们每个人都是宇宙回收站里的二手原子”,浪漫又硬核。

如何挑选适合孩子的版本?三个避坑指南

指南一:警惕“伪互动”陷阱

有些书号称“立体翻翻书”,实则只有几页机关,**价格翻倍知识减半**。真正的好互动是《科学跑出来》系列,AR技术让霸王龙在客厅踱步,**技术服务于知识而非噱头**。

指南二:翻译质量决定天花板

同一本书不同译本差距极大。以《万物简史》为例,**台版把“Big Bang”译成“大霹雳”**,瞬间点燃少年热血;而某简体版直译为“大爆炸”,气势全无。我的 *** 是:先读译者序,再看出版社科普产品线历史。

指南三:用“三问法”测试匹配度

- 孩子最近**沉迷什么主题**?(如恐龙、太空、机械)

- 他能否**独立阅读文字量**?(每页150字是分水岭)

- 书中**实验材料**是否易得?(《365个科学实验》用食盐、吸管就能完成80%项目)

家长陪读的正确姿势:从“讲书人”到“提问者”

我反对把科普书当“睡前故事”照本宣科。更好的方式是**“中断式阅读”**:读到“极光是由太阳风引起的”时故意停顿,问孩子:“你觉得太阳风是像空调风还是台风?”**错误答案比正确答案更有价值**,它暴露了孩子的认知断层。

某次陪读《地下水下》,孩子指着深海鱼问:“为什么它们不害怕?”我没有直接解释压力原理,而是带他去厨房用保鲜膜包住玩具潜水艇做实验。**当保鲜膜在深水碗底凹陷时,他眼睛亮得像发现了新大陆**。

数据彩蛋:持续阅读科普书的孩子后来怎样了?

剑桥大学2023年追踪研究发现,**8-12岁每周阅读2小时科普书的孩子,在GCSE科学考试中获A的概率高出47%**。更意外的是,他们的英语写作得分也显著更高——**因为科普阅读训练了“用证据支撑观点”的底层能力**。

我的个人观察更具体:那些从小读《十万个为什么》的孩子,在初中做实验报告时,**会主动画“对照组”示意图**,而同龄人往往只写“我觉得”。这种差异,就是科普阅读埋下的种子。

暂时没有评论,来抢沙发吧~