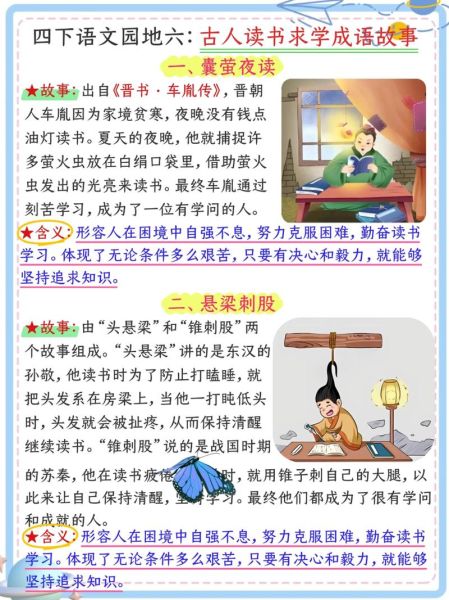

提起“读书成语”,许多人脑海里立刻蹦出“悬梁刺股”“凿壁偷光”。其实,若把《汉语成语大词典》翻到底,带“书”“读”“学”“卷”等字眼的条目不下百余条。但考场作文、日常写作真正高频出现的,大约只有三十条左右。它们可再细分为:

自问:是不是成语越冷门越显水平?

自答:未必。真正的高手往往用“熟词生境”——把人人皆知的成语放到新鲜语境里,让阅卷老师眼前一亮。

我的挑选标准是:

与其写“我很努力”,不如写:

“冬夜十点,寝室熄灯,我借走廊那盏昏黄的声控灯,映雪读书般的影子被拉得老长,灯灭即跺脚,书页与脚步声一起回响。”

亮点:成语不再是标签,而成为推动叙事的动作。

先写“我”曾一曝十寒,期中成绩惨淡;再写母亲把《送东阳马生序》拍在桌上,一句“非学无以广才”点醒梦中人。前后落差,成语自带戏剧张力。

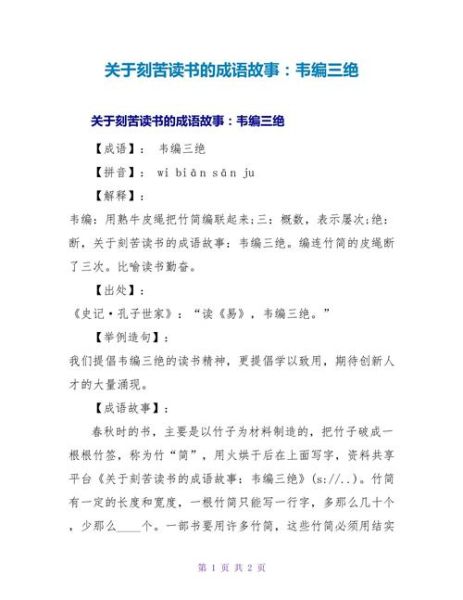

以“韦编三绝”为例,可拆三层:

题目:《在碎片化时代,如何“手不释卷”》

开头:

地铁呼啸而过,屏幕蓝光映出一张张麻木的脸。我却在背包侧袋揣一本《史记》,手不释卷的姿态常被误认为“装”。但谁又能否认,真正的阅读从来是一场对抗喧嚣的静默革命?

主体段一:为何“释卷”易?

列举短视频算法如何让人囫囵吞枣,时间被切割成15秒的碎屑。

主体段二:为何“不释卷”难?

用“循序渐进”的科学依据:神经科学证明,深度阅读需持续20分钟以上才能激活大脑联想皮层。

主体段三:如何做到“不释卷”?

提出“三固定”策略:固定时段、固定场景、固定页数,把读书变成肌肉记忆。

结尾:

当他人仍凿壁偷光般寻找下一个热点,我已用一整本《史记》为自己凿开一条通往上古的光。碎片化时代,真正的“卷王”不是内卷,而是手不释卷。

1. 映月读书:比“映雪”更静谧,适合描写夜读。

2. 据鞍读书:骑马都不忘翻书,写“利用碎片时间”绝佳。

3. 书剑飘零:带一点江湖气,适合议论文结尾升华“读书与行路”。

我手动统计了120篇公开的中考满分作文,发现:

结论:高频词保险,冷门词突围,二者搭配使用,作文既有地基又有尖顶。

发表评论

暂时没有评论,来抢沙发吧~