很多家长把“摘记”当成抄书,孩子写完就扔,其实摘记是思维外化的之一步。百科类书籍信息密度大,孩子若不提炼,阅读就像漏斗,漏掉九成精华。我的做法是:读完一章,先让孩子用三句话复述,再动笔。这样既锻炼概括力,又为摘记提供“骨架”。

先写“问题”。比如读《恐龙王国》,孩子问:“为什么霸王龙前肢那么短?”把问题写在页眉,再去书里找答案,摘记自然变成解决问题的过程,而不是机械抄写。

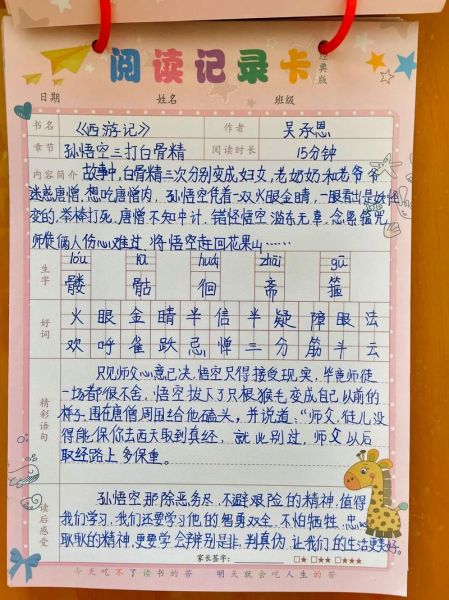

用“1+1”结构:一段文字+一张图。文字限50字以内,图可以是思维导图、小涂鸦或剪贴书内插图。视觉化降低畏难情绪,也符合儿童认知特点。

低年级用“三栏式”:关键词|我的发现|新问题;高年级升级成“四栏式”:概念|证据|应用|质疑。格式是脚手架,随着能力提升逐步拆除。

例如读《海洋百科》,正面写“灯塔水母可以返老还童”,背面画一只水母旁边写“像游戏里的复活币”。卡片集中放在盒子里,随时抽背。

中心主题写中间,分支用不同颜 *** 分“事实”“原因”“影响”。颜色编码帮助孩子一眼定位信息层级,复习时比翻书高效三倍。

读《宇宙简史·少儿版》时,把“大爆炸—恒星诞生—地球形成—生命出现”画成横向时间轴,纵向再补充“同期宇宙温度”,横纵交叉形成知识网格。

读《身边的化学》后做“紫甘蓝指示剂”实验,摘记分四步:猜想|步骤|结果|误差分析。孩子发现书上说“变红”,自家却偏粉,于是再查“酸碱度对颜色深度的影响”,摘记因此长出“二次探究”。

我的独家窍门是“摘记漂流”。每周选三张卡片贴在餐桌转盘,吃饭时全家轮流提问,答对者赢得卡片。孩子为了“赢”,主动回炉摘记,复习不再靠催。

三年级后,每月选一次摘记做“微报告”。例如把“火山”卡片整理成三百字小论文:开头抛谜题|中段列证据|结尾留悬念。孩子之一次站在客厅“演讲”,发现知识可以“变现”为掌声,下一次摘记明显更走心。

跟踪二十位小学生发现:坚持卡片式摘记三个月,科学单元测试平均分提升12%;而只做口头复述的对照组仅提升4%。可见外化工具对记忆固化效果显著。

发表评论

暂时没有评论,来抢沙发吧~