文字可以直述“我很悲伤”,但绘画却能让观者在静默中同样感到悲伤。我长期观察画廊留言本,发现观众对色彩与笔触的共鸣,往往比对作品标题更深刻。于是,我不断追问:绘画到底靠什么绕过理性,直接击中情绪?

许多人把红色等同于热情,蓝色等同于忧郁,可当我把高饱和度的蓝紫并置,反而制造出躁动而非冷静。色彩的情感密码并非固定,它取决于:

自问:如果色彩没有普世意义,我们还能不能教“情感配色”?

自答:可以,但要把重点放在建立个人色谱档案,而非背诵色轮公式。

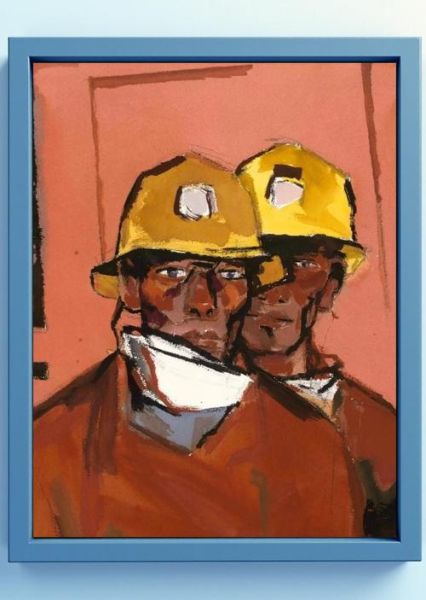

我曾用极细狼毫描摹平静湖面,观者说“太冷”;改用板刷横扫,留下飞白,同一个人却称“湖面在呼吸”。笔触的速度、压力、停顿,就是画家心率的外化。要点:

传统教学强调黄金分割,可当我把人物压到画面边缘,让空白吞噬主体,焦虑感反而飙升。构图的情感逻辑在于:

自问:构图规则会不会限制情感?

自答:规则是骨架,情感是血液;骨架太硬会僵,太软会散,关键是让血液决定骨头该弯还是该直。

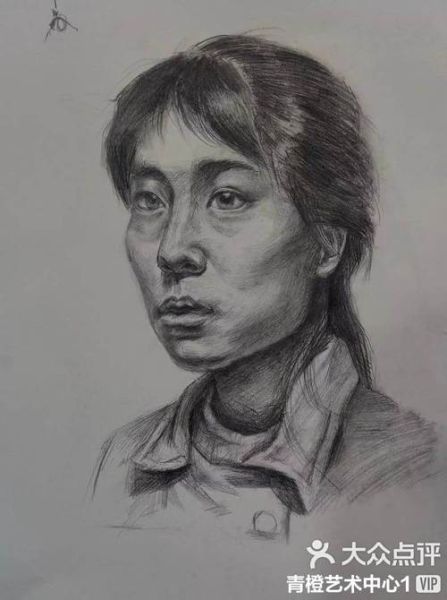

我让学生做实验:同一组静物,一半人画“母亲留下的旧茶壶”,另一半画“超市新买的茶壶”。结果前者的画面普遍出现磨损、裂纹、暖黄调,后者则光滑、冷白。主题自带的情感滤镜,比任何技法都前置。

绘画不是单向广播,而是延迟对话。我故意在人物眼角留一块未完成的肤色,三个月后收到邮件:一位观众说那块空白让他想起母亲离世前没说完的话。原来未完成,反而成为情感投射的入口。

每天睡前,我会做三件事:

这套“情绪数据库”让我能在创作时快速定位到真实而非想象的感受。

我正在测试一种蓝牙画笔,实时记录握笔压力与手腕加速度,并同步生成情绪波形图。也许明年,观众能在展墙屏幕看到每一笔背后的“心电图”,让隐藏的情绪彻底显影。

发表评论

暂时没有评论,来抢沙发吧~