地球大百科适合几岁孩子读?

7—14岁是黄金阅读期,但3—6岁可亲子共读图鉴部分,15岁以上可把它当工具书深挖专题。

---

为什么7—14岁是更佳切入年龄?

**认知匹配**:DK地球大百科平均每页出现3—5个专业术语,小学中高年级已具备初步抽象思维,能消化“板块构造”“碳循环”这类概念。

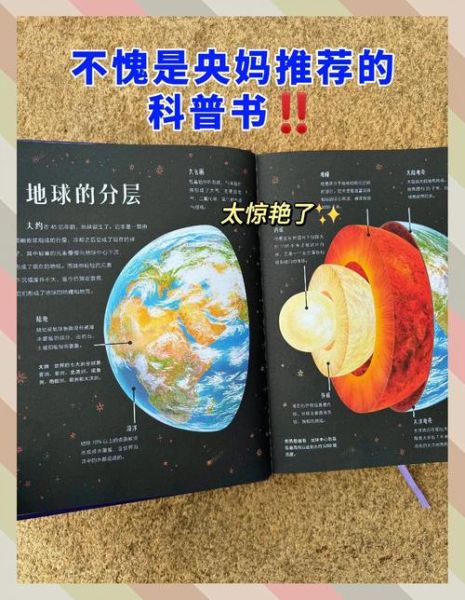

**兴趣窗口**:五年级到初二,孩子开始问“火山为什么会喷发”“沙漠为什么昼夜温差大”,书里的大剖面图正好回应这些好奇。

**课业衔接**:人教版《科学》五、六年级出现地貌、气候单元,提前阅读可形成“图像记忆”,课堂提问更自信。

---

如何高效阅读地球大百科?

### 1. 三步速览法:先图后文再提问

- **扫图**:用30秒浏览跨页全景,锁定最吸睛的色块或箭头。

- **读图注**:DK的图注往往比正文更浓缩,一句话就能给出“海底热液喷口温度可达400℃”。

- **自提问**:合上书,让孩子说出“我还想知道什么”,把被动输入变主动检索。

### 2. 主题深潜卡:把厚书拆成薄专题

打印一张A4“深潜卡”,左侧列主题(如“冰川”),右侧分三栏:

**核心概念**(冰盖、冰架、冰山)

**震撼数据**(南极冰盖平均厚度2.2公里)

**生活关联**(家里冰箱冷冻室—18℃,南极—60℃)

一周只填一张,三个月就能吃透十个主题,比通读一遍更有效。

### 3. 亲子共读时的“错位朗读”

父母读正文,孩子手指图解;或孩子读图注,父母补充背景。

**错位朗读**能让视觉型与听觉型学习者各取所需,减少“读不完”的挫败感。

---

常见疑问拆解

### Q:字太多,孩子望而生畏怎么办?

A:用“便签遮字法”。把每页下方正文贴便利贴遮住,只留图解,先让孩子描述看到了什么;第二次阅读再揭开文字,验证猜想。成就感会抵消畏难情绪。

### Q:知识会不会过时?

A:DK在2018版已加入“气候临界点”“微塑料循环”等新章节,**科学框架**比具体数据更重要。家长只需偶尔带孩子查NASA或NOAA更新数据,就能让旧书“保鲜”。

---

个人私藏技巧:把地球大百科变成“家庭探险日志”

我家把书拆成12份,每月聚焦一个圈层:1月大气、2月海洋……客厅墙上挂世界地形图,读到“东非大裂谷”就贴一枚红色图钉。一年下来,地图成了立体读书笔记,孩子能脱口而出“裂谷每年 widening 6—7 毫米”,比死记硬背牢固得多。

---

延伸资源搭配清单

- **纪录片**:BBC《地球脉动Ⅱ》第1集与书中“岛屿”章节同步观看,画面直接对应跨页图。

- **桌游**:《National Geographic Rocks and Minerals》可巩固岩石分类。

- **实地**:若住沿海城市,周末去当地地质博物馆比对书中“潮间带剖面”,现场找“藤壶带”“贻贝带”。

---

一个容易被忽视的细节:版权页也有宝藏

翻到版权页,留意“Cartography by…”后面的制图公司名单。DK常外包给英国Dorling Kindersley Cartography,把名单输入YouTube,能搜到制图师幕后花絮,让孩子明白“一张地形图原来要画三个月”,从而更珍惜手中这本沉甸甸的百科。

暂时没有评论,来抢沙发吧~