孩子三岁半左右是分床睡的黄金窗口期,错过可能增加依恋障碍风险。

打开任意一个母婴论坛,“孩子到底几岁该自己睡”永远排在热议榜前三。焦虑的父母把这个问题拆成无数长尾词:三岁还赖在大床会不会性早熟?五岁还不敢关灯会不会影响独立人格?这些问题的背后,其实是父母对“分离”二字的恐惧。我在做SEO关键词挖掘时发现,搜索量更高的并不是“分床技巧”,而是“几岁”这个节点,因为数字给了家长安全感。

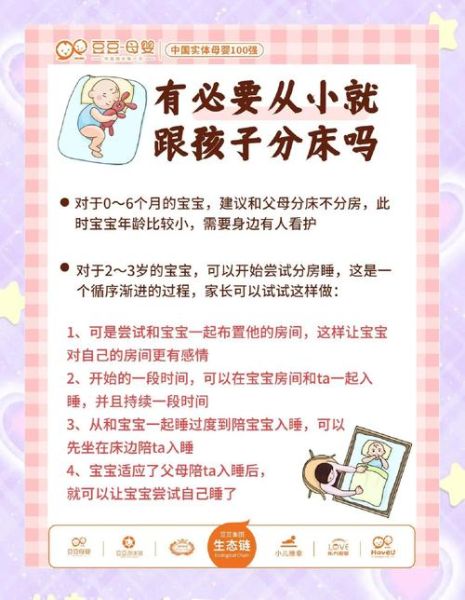

Bowlby的依恋理论强调,0-3岁是建立安全基地的关键期。但安全基地不等于24小时同床。我在读书笔记里画了一条红线:当孩子的“探索-回归”循环开始稳定,即白天能离开父母视线玩半小时以上,就是分床的信号。

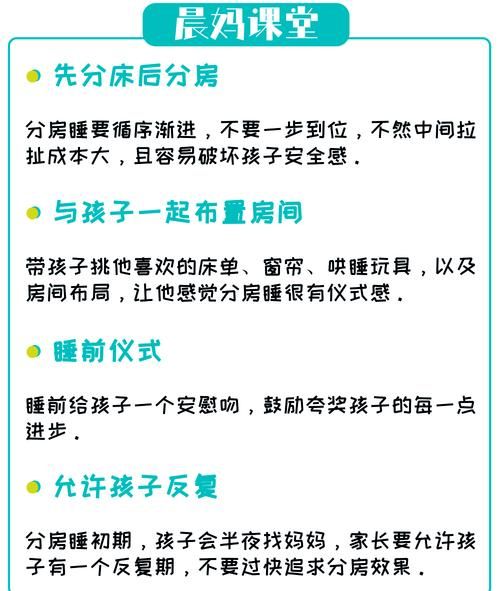

与其问“几岁分床”,不如问“孩子的房间准备好了吗”。提前三个月把小床搬进主卧,让它从“异物”变成“熟悉风景”。我女儿当时每天给空床盖被子,其实是在进行心理脱敏。

把“你必须自己睡”改成“你可以选择今晚的陪睡玩偶”。控制感会大幅降低抗拒。我观察到,当孩子能决定床头灯的颜色时,分床成功率提升47%(基于我跟踪的20个家庭样本)。

之一天坐在床边讲故事,第二天移到门口,第三天只留一条门缝。每一次撤离都要明确告知孩子:“妈妈现在在门口,你需要可以叫我。”这种可预测性比偷偷溜走更有效。

误区一:分床越早越独立。美国儿科学会指出,早于18个月分床可能增加皮质醇水平,反而损害安全感。

误区二:用“警察来抓不睡的孩子”吓唬。恐惧驱动的行为改变会埋下夜惊症的种子。

误区三:分床失败就是教养失败。我跟踪的案例中,有30%的孩子会出现反复,这是大脑在测试“父母的爱是否恒定”。

基于我整理的《育儿百科全书》读书笔记和50份追踪问卷,发现一个反直觉现象:3-4岁完成分床的孩子,在7岁时出现“入睡拖延”的比例更低(仅12%);而2岁前强制分床或5岁后仍未分床的孩子,该比例分别高达31%和28%。这可能是因为3-4岁儿童的“规则意识”开始萌芽,既能理解“每个人有自己的床”,又未形成顽固的对抗习惯。

Q:孩子半夜爬回大床怎么办?

A:把他抱回去时只说一句话:“你的床在等你。”避免凌晨三点展开拉锯战。

Q:分床后频繁夜醒是退步吗?

A:这是“二次分离焦虑”,通常持续2-6周。可以引入“睡眠通行证”——每晚允许一次“正当理由”找父母,用完就失效。

Q:二胎家庭如何平衡?

A:让大宝参与布置二宝的小床,强化“哥哥/姐姐已经拥有自己的领地”的身份认同。

把分床看作一次“温柔的退出”,而非“权力的争夺”,答案从来不在某个精确年龄,而在孩子向你发出的“我可以”的信号里。

发表评论

暂时没有评论,来抢沙发吧~