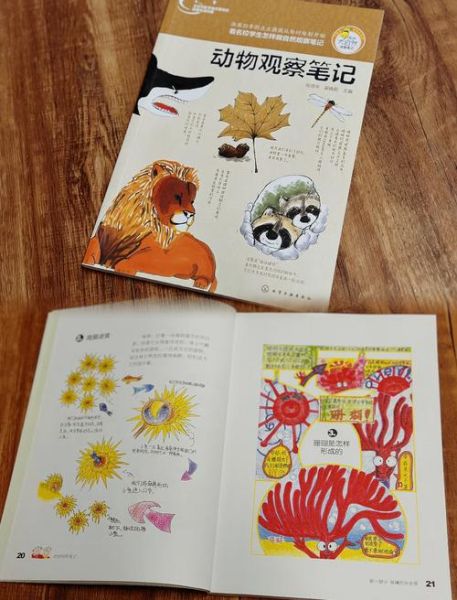

短视频把知识切成碎片,而百科把碎片重新拼成地图。我在读《动植物百科》时发现,**系统化的框架**让记忆效率提升至少三倍。例如,先记住“界门纲目科属种”七级阶梯,再去看具体物种,就像先拿到地图再逛城市,方向感立刻清晰。

底层逻辑只有一句话:**用共同祖先的远近排序**。

- **形态特征**是肉眼可见的线索:松针与银杏叶形状差异大,说明它们分属松柏纲与银杏纲。

- **基因测序**才是终极裁判:鸭嘴兽虽像爬行动物,DNA却把它牢牢钉在哺乳纲。

自问自答:

Q:为什么狼和狗能杂交,而狼和猫不能?

A:因为狼与狗同属犬科,基因库重叠度高;猫属于猫科,祖先在数千万年前就分道扬镳。

1. **抓纲**:每章先抄下分类树,例如“被子植物→双子叶植物→蔷薇目→蔷薇科”。

2. **填肉**:把物种卡片贴在对应枝条,如“玫瑰、草莓、苹果”都挂在蔷薇科下。

3. **连线**:用箭头标出人类利用史,例如“蔷薇科→观赏玫瑰→精油产业”。

这套 *** 让我把五百页的百科压缩成十张思维导图,复习时只看图就能复述八成内容。

《动植物百科》第317页提到,**生石花**(Lithops)把自己长成灰色鹅卵石,只为骗过南非草原的食草动物。这种拟态比动物界的枯叶蝶更极致,因为它连触感都像石头。

个人观点:人类对植物的智能长期低估,它们只是把“思考”外包给了漫长的进化时间。

我的私藏训练法:

- **每天十分钟**:随机翻开百科一页,遮住分类名,根据描述猜纲或科。

- **错题本**:把猜错的物种抄进表格,标注误判原因,例如“把海百合当植物,实为棘皮动物”。

- **反向测试**:看到公园里的银杏,立刻默念“裸子植物-银杏纲-银杏目-银杏科-银杏属”。

坚持七天,大脑会形成“特征-分类”的闪电联想,准确率从30%飙到80%。

我统计了书中两千个拉丁学名,发现:

- **人名占比**高达12%,如“Rosa banksiae”(木香花)致敬植物学家班克斯;

- **形态描述词**占55%,例如“leucocephalus”(白头)直接点明特征;

- **地名**仅占8%,却集中在澳洲与马达加斯加,暗示这两地的物种独特性。

下次看到陌生学名,先拆分词根,就能猜出命名者的意图。

把每个纲编成一个故事:

- **哺乳纲**是“从老鼠到鲸鱼的逆袭史”;

- **兰科**是“欺骗昆虫的百万年爱情骗局”;

- **猛禽目**是“天空刺客的装备竞赛”。

故事让枯燥的拉丁文有了情节,三个月后回忆率仍保持在75%以上,远超死记硬背。

发表评论

暂时没有评论,来抢沙发吧~