当我之一次读到虞世南的《蝉》,耳边仿佛真的响起一阵高亢而清澈的鸣声。“垂緌饮清露,流响出疏桐”,短短十字,却像把盛夏的燥热与清凉同时递到掌心。那一刻,我疑惑:蝉究竟在唱什么?是单纯的求偶,还是替诗人代言?

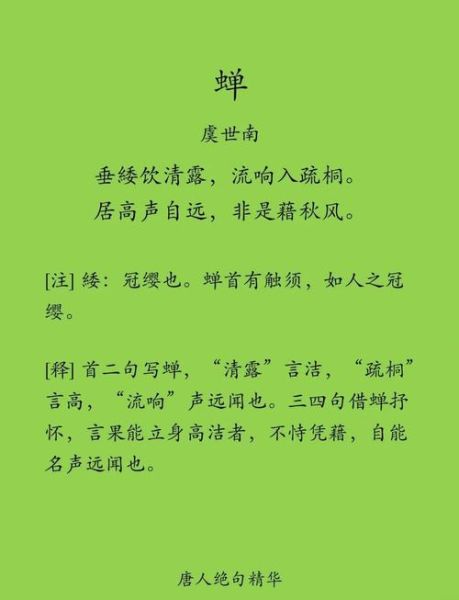

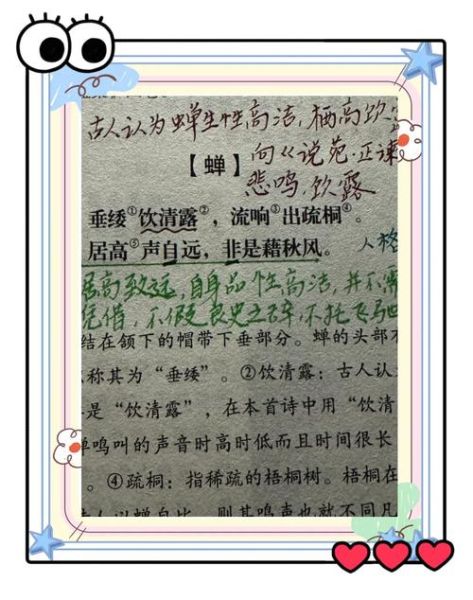

诗人用“垂緌”暗示蝉的头部触须,又似冠冕,暗合士人身份。饮清露而非浊泥,立高枝而非矮草,这份挑剔在古人眼里是“君子固穷”的体面。我的体会是:当现实逼仄,人更需要一种象征性的高度,哪怕只是想象。

“居高声自远,非是藉秋风”常被解读为得势者的自信,我却读出另一层——声音传得越远,越显自身的渺小。蝉鸣穿透力极强,却换不来回应,恰如士人上疏谏言,空谷回音而已。自问:若呐喊注定无答,还要不要继续?古诗给出的答案是:鸣叫本身已成意义。

古人知蝉“夏生秋亡”,因此它的聒噪并非狂欢,而是倒计时。虞世南不写秋,反写盛夏,更衬出“向死而生”的从容。这种情感,比直接悲秋更克制,也更动人。

若把古诗中的蝉串成时间轴,会发现一条清晰的情感脉络:

虞世南恰好站在中间,既无《诗经》的天真,也无李商隐的尖利,他用“清”与“远”二字,把个人命运升华为一种可共享的精神海拔。

当代人被困在钢筋与玻璃之间,蝉鸣成了奢侈品。我曾在写字楼里放一段录音,同事抬头问:“这是什么白噪音?”那一刻我明白,技术可以复制频率,却复制不了情感。古诗里的蝉,之所以动人,正因为它把“不可复制”的孤独写到了极致。

假设我伏在梧桐背阴的一面,露水未干,城市噪音分贝爆表。我会不会仍用尽全力振动鼓膜?或许会,但我会把节奏调成摩尔斯电码——三短三长三短,向所有沉默者发出SOS。古诗没写这一层,却预留了接口,让千年后的读者自行续写。

当最后一声蝉鸣被秋风剪断,枝头归于寂静,诗人是否也收起了笔?没有答案。正是这种悬而未决,让《蝉》的情感永远新鲜——每一次阅读,都是一次新的振翅。

发表评论

暂时没有评论,来抢沙发吧~