长城到底在诉说什么?

**长城表达什么情感?**它既像一位沉默的老者,又像一条昂首的巨龙,把两千多年的悲喜、荣辱、守护与眺望,都砌进一块块青砖与夯土之中。

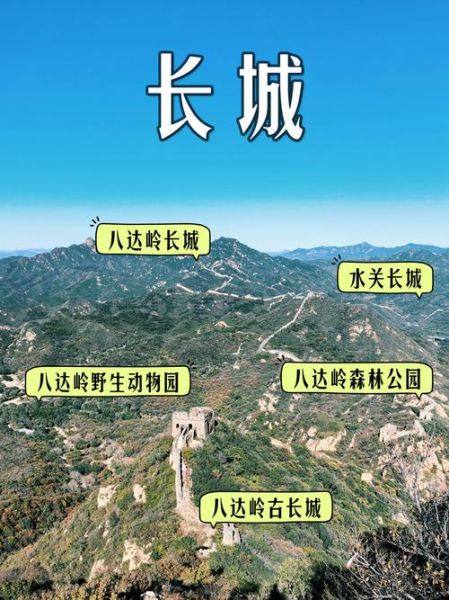

站在八达岭或金山岭,风掠过垛口,你会听见低沉的呼吸——那不是风声,而是历史在胸腔里滚动。它先告诉你“我在这里”,再补一句“我从未离开”。

---

从“拒敌”到“迎宾”:情感重心的漂移

- **先秦到明:冷兵器时代的愤怒与恐惧**

早期长城的每一块石头都在呐喊:“别过来!”它把草原铁骑的嘶鸣挡在外面,也把农耕文明的焦虑锁在里面。

- **清代至今:民族融合的温情与自豪**

当火炮让墙体失去军事意义,长城忽然转身,从壁垒变成纽带。它开始说:“看,我们能把如此宏大的工程留给世界。”

**个人观点**:这种情感漂移并非“背叛”,而是文明自我修复的隐喻——**最坚硬的防御,最终成为最柔软的拥抱**。

---

砖缝里的三重情感密码

1. 家国:被放大的乡愁

孟姜女哭倒长城的传说,把个人丧夫之痛升格为家国悲剧。**长城在这里是一根情感的放大器**:一滴泪,被拉长成八千里云和月。

**自问自答**:为什么人们愿意相信一个女子能哭倒城墙?因为比起砖石,我们更相信眼泪的力量。

2. 个体:被缩小的孤独

戍边士兵在烽火台刻下的“张三到此一梦”,比任何史书都锋利。长城把百万大军拆成一个个具体的人,让宏大叙事有了体温。

**亮点**:那些歪歪扭扭的刻痕,才是长城最真实的“官方文案”。

3. 时间:被凝固的流动

当夕阳把墙体染成血色,你会错觉下一秒秦俑就会列队走来。长城用静止对抗流逝,**让“此刻”成为“永恒”的赝品**,却意外治愈了现代人的时间焦虑。

---

外国人眼中的长城情感:从“奇观”到“共情”

19世纪探险家看到长城,先喊“Great”,再补“Wall”;21世纪背包客则说“long, but not lonely”。

**数据**:TripAdvisor近五年评论里,“inspiring”出现频率上涨,而“mysterious”下降。这说明**长城正在从“他者奇观”变成“人类共同遗产”**,情感维度被重新编码。

---

当长城成为表情包:情感消费时代的悖论

短视频里,长城被P成会扭动的DJ台;文创店里,它缩成钥匙扣上的迷你烽火台。

**个人观点**:消费并未消解庄严,反而让情感“降维”进入日常。就像把唐诗印在奶茶杯上,**你喝下去的其实是被稀释的盛唐气象**——虽稀薄,却持久。

---

尾声:在长城上,我们如何与自己的影子对话?

如果你凌晨四点爬上司马台,没有灯光,只有星群与墙脊平行,你会忽然明白:

**长城表达的终极情感,是“人对自己的凝视”**。它用巨大的尺度提醒我们渺小,又用漫长的存在证明渺小者可以留下痕迹。

那一刻,风停了,砖石开始说话——说的不是秦汉,而是你此刻的心跳。

暂时没有评论,来抢沙发吧~