很多人把《诗经·蒹葭》里的“在水一方”当成一幅风景画,其实它更像一张**情感地图**。诗人反复说“溯洄从之,道阻且长”,表面写寻找,实则写**求而不得**。这种“可望难即”的痛感,才是整首诗的情绪底色。

诗中从未点明“伊人”的身份,只用一个“宛在”制造朦胧。我个人倾向认为:**伊人并非具体人物,而是所有美好却遥远事物的化身**。可能是理想、初恋、甚至是一段逝去的时光。距离产生美,也产生痛;当距离被水这一天然屏障固化,情感就被锁进了永恒的渴望。

自问:如果换成“在山一方”会怎样?答:山虽高,仍可攀登,失去“永远无法靠近”的绝望感,诗意瞬间减半。

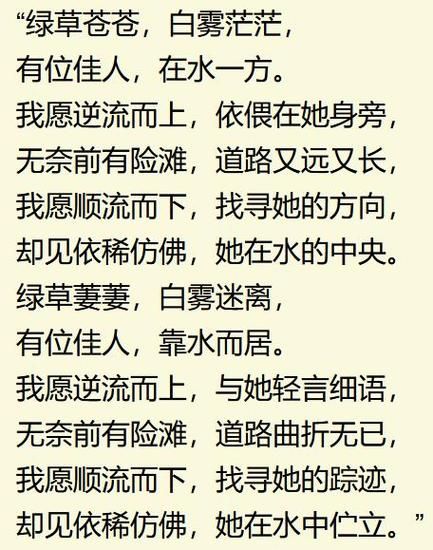

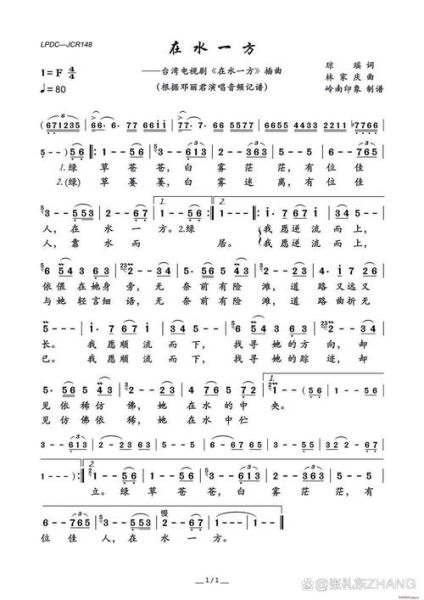

邓丽君《在水一方》把古诗翻译成白话,却保留了“**青草苍苍,白雾茫茫**”的朦胧。现代听众未必读过《诗经》,但一听旋律就能感到**怅然若失**。这种跨时空的共振,恰恰证明“求而不得”是全人类共有的情感基因。

心理学称之为“**蔡格尼克效应**”:人对未完成事件的记忆远强于已完成。诗人不告诉我们是否找到伊人,留下永恒缺口,读者便不断用想象填补。缺口越大,情感越持久。

去年十月,我在西湖断桥边看到一位老人对着湖面吹笛,曲调正是《在水一方》。那一刻我突然明白:老人吹的不是旋律,而是**一生的遗憾**。湖面就是“水”,笛声就是“溯洄”,而伊人或许是他年轻时错过的人。诗意不在书本,而在**真实生活的倒影**。

近五年,“在水一方”的搜索峰值出现在每年毕业季与七夕,**分别对应离别与求爱**两大场景。可见现代人仍把这句诗当作**“无法抵达的美好”**的代名词。当情感找不到出口,人们就回到最古老的文本里寻找共鸣。

发表评论

暂时没有评论,来抢沙发吧~