情绪像天气,说变就变。前一秒还在大笑,下一秒却陷入莫名的低落。很多人把这种现象归咎于“矫情”,其实背后有一套复杂的心理与生理机制。作为一名长期研究情绪管理的从业者,我见过太多人被突如其来的情绪漩涡拖垮,也见过更多人用科学 *** 在十分钟内把自己拉回正轨。今天,我们就把这两个问题拆开揉碎,讲透。

1. 血糖过山车

上午一杯冰美式+一块奶油蛋糕,血糖飙升带来短暂愉悦;两小时后胰岛素狂飙,血糖骤降,大脑误判为“危机”,于是焦虑、沮丧、想哭。这不是性格缺陷,是身体在报警。

2. 微压力堆积

地铁里被踩脚、同事一句无心吐槽、微信未读红点……单看都是小事,24小时内连续出现,皮质醇水平持续高位,最终压垮心理防线。情绪崩溃往往不是因为最后一根稻草,而是前面已经堆满了草垛。

3. 潜意识比较

刷到同龄人晒offer、豪宅、环球旅行,大脑自动启动“社会比较程序”。哪怕理智知道对方只展示了高光,情绪脑仍会产生“我不如别人”的原始挫败感。

动作一:冷水洗脸+眼球转动

把脸埋进冷水里30秒,同时左右快速转动眼球。低温 *** 激活哺乳动物潜水反射,瞬间降低心率;眼球运动打断反刍思维,相当于给大脑按下“重启键”。

动作二:写“情绪便签”

拿一张便利贴,写下此刻最强烈的三个感受,比如“胸口闷”“想哭”“想辞职”。写完撕碎扔掉。研究表明,把情绪外化为文字,能减少杏仁核的过度活跃,相当于把垃圾从大脑内存移到回收站。

动作三:三分钟“方形呼吸”

用鼻子吸气4秒→屏息4秒→用嘴呼气4秒→停顿4秒,想象自己在画一个正方形。循环6次后,血氧饱和度提升,副交感神经占上风,情绪从“战斗逃跑”切换到“消化恢复”模式。

动作四:咀嚼一根胡萝卜

没错,就是生胡萝卜。咀嚼动作 *** 三叉神经,向大脑传递“我在进食=环境安全”的信号;胡萝卜的脆感提供即时感官反馈,比“深呼吸”更适合坐办公室时偷偷操作。

策略一:建立“情绪资产负债表”

每周日晚上花10分钟,把本周让你情绪+3的事件(如被夸、完成项目)和-3的事件(如被骂、熬夜)列成两栏。连续记录八周后,你会发现触发低落的模式:比如每次熬夜后第三天必崩。数据不会撒谎,它会告诉你该砍掉哪类透支。

策略二:设计“恢复仪式”

我的客户里,一位投行女高管把“周五晚7点-9点”设为绝对不可侵犯的“泡澡+播客”时段。手机飞行模式,浴缸放浴盐,播客必须是单口喜剧。她称之为“情绪充电站”。仪式感的本质是提前给大脑一个确定性:无论外面多乱,这里永远安全。

策略三:训练“情绪粒度”

很多人只会说“我不开心”,但细分下来可能是“失望”“羞愧”“空虚”。每天睡前用三个不同词汇描述当天情绪,坚持一个月,大脑前额叶对情绪的识别精度会提升,调节速度自然加快。就像调色盘,分得越细,调得越准。

问:同样是失恋,朋友两周就恢复,我半年还在哭,是不是我太脆弱?

答:不是脆弱,是工具箱不同。快速恢复的人可能无意识用了“认知重评”(比如“分手让我看清不合适”),而你一直在“情绪反刍”(反复想“是不是我不够好”)。前者是主动改写叙事,后者是被动加深伤痕。

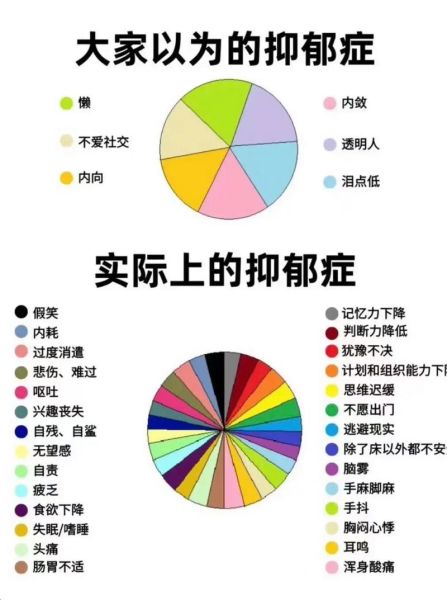

问:试过运动、冥想都没用,是不是我天生抑郁体质?

答:大概率是剂量不够。运动要心率120以上持续20分钟才触发内啡肽;冥想要每天15分钟连续八周才能改变大脑灰质。就像吃抗生素,吃两天停掉怪药没用,其实是不遵医嘱。

最后分享一个反常识的发现:2023年剑桥大学追踪了1200名“情绪恢复快”的人,发现他们并非每天都很快乐,而是允许自己短暂崩溃。区别在于,他们把崩溃当作系统提示,而不是自我否定。下次情绪突然低落时,试试对自己说一句:“哦,大脑又在保护我了。”——这句话本身,就是最快的调节开关。

发表评论

暂时没有评论,来抢沙发吧~