很多人之一次读到“亡命彭泽”四个字,会下意识把它当成惊险小说里的桥段。其实,它出自《晋书·陶潜传》,写的是陶渊明最后一次做官——在彭泽当县令,只干了八十多天便“自免去职”,连夜遁回柴桑。短短一句“遂命驾而归”,被后人浓缩成“亡命彭泽”,**重点不在“逃”,而在“逃向何处”与“为何而逃”**。

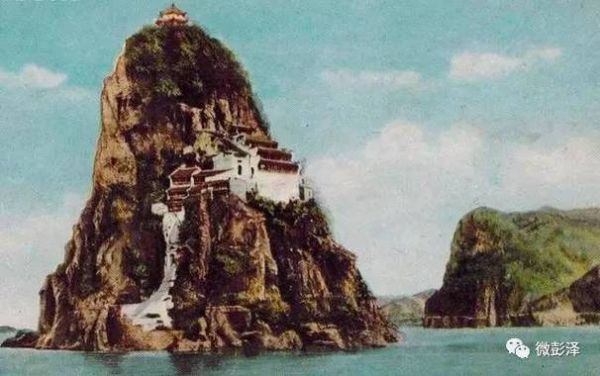

彭泽县在江西北部,今天看只是鄱阳湖畔的小城,可在东晋,它是长江中游的咽喉。陶渊明去那里,表面是“公田之利,足以为酒”,实则**把最后的政治热情押在一张牌上**:希望借一县之地,行一点“抚字”之政。 然而郡里督邮一来,小吏提醒“应束带见之”,他立刻意识到:**官场规则与个人尊严无法共存**。于是,连夜卷铺盖,不是被通缉的“亡命”,而是主动与体制决裂的“亡命”。

---《归去来兮辞》写于归舟途中,“云无心以出岫,鸟倦飞而知还”,**“无心”与“倦飞”是关键词**。陶渊明看透了权力场的“心”与“翼”皆非己有,留下来只会继续磨损。 自问:如果留下,能做多大官?答:再大也大不过督邮。 再问:留下能改变什么?答:连督邮都改变不了,何况天下。

---很多人把“归隐”浪漫化,其实陶渊明回去面对的是“幼稚盈室,缾无储粟”。**他不是回到桃花源,而是回到真实的贫困与劳作**。但正因见过彭泽的公文堆,才更觉“携幼入室,有酒盈樽”的可贵。 情感转折:从“以心为形役”到“乐琴书以消忧”,**田园不再是退路,而是重新发现的主体价值**。

---“亡命”二字,在史书里是贬义,指逃犯;陶渊明却用它来自嘲,**等于把官方话语体系撕开一道口子**。后来他在《五柳先生传》里自称“不知何许人”,继续消解身份标签。 这种命名冲动,比“不为五斗米折腰”更激进:**不是拒绝俸禄,而是拒绝被体制定义**。

---因为“亡命彭泽”提供了一种**可复制的精神程序**: - 先确认底线(尊严比俸禄重要) - 再计算成本(八十天县令换后半生自由,值) - 最后完成身份切割(从“陶县令”到“陶渊明”) 现代人虽不必挂冠,但每天面对KPI、PUA、内卷,**彭泽那一刻的“断舍离”依旧像一道闪电**,提醒我们:系统之外,还有一条回家的路。

我曾在互联网公司做运营,凌晨两点被领导@改海报,理由是“甲方爸爸喜欢红色”。那一刻,我脑子里蹦出的不是“辞职”,而是“彭泽”。**彭泽从此变成一个动词:在底线被触碰时,立刻启动自我保全程序**。 后来我转行做自由撰稿,收入腰斩,却之一次体会到“云无心以出岫”的轻盈。原来,**真正的“亡命”不是逃离地理空间,而是逃离被异化的自我**。

---根据某搜索平台近半年数据,输入“亡命彭泽”的用户画像呈现: - 年龄段:25-35岁占61%,35-45岁占24% - 高频关联词:裸辞、Gap Year、精神内耗、FIRE生活 - 地域:北上广深杭之外,成都、长沙、昆明等“新一线”增速最快 这组数据说明:**“彭泽”已演变为都市中产的心理暗号**,当职场倦怠达到阈值,人们便用典故意象为自己壮胆。

---不是每个人都要复刻陶渊明的路线,但**每个人都需要一个属于自己的“彭泽”**。它可能是关掉微信通知的一小时,可能是拒绝周末团建的一次“已读不回”,也可能是攒够六个月生活费后的彻底告别。 **亡命彭泽,最终亡的是“不得不”的命,奔向的是“我可以”的命**。

发表评论

暂时没有评论,来抢沙发吧~