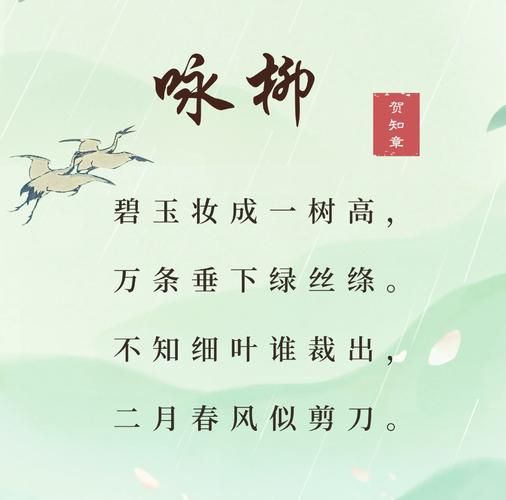

一、为什么《咏柳》能穿越千年仍被反复吟诵?

答案:因为它把“春之喜悦”与“人之柔情”编织得丝丝入扣,读者在柳枝里看见的不只是植物,更是自己蓬勃又易碎的心事。

---

二、贺知章在柳枝里藏了哪些情绪密码?

1. 惊叹:对生命力的 *** 崇拜

“碧玉妆成一树高”一句,**“碧玉”**二字把柳写成了价值连城的珍宝。诗人并未用“翠绿”“嫩绿”这类常规词,而是直接以玉作比,暗示**“这抹新绿贵得不可方物”**。在我读来,这是老人忽逢少年时的失语——面对春天排山倒海的生长力,任何形容词都显得贫乏,只能搬出最昂贵的比喻。

---

2. 宠溺:把春风比作剪刀的顽皮

“二月春风似剪刀”是整首诗最俏皮的灵魂。春风本无形,却被说成持刀裁剪,**“剪”**字一出,柳条的齐整、柳叶的精致都有了工匠痕迹。诗人似乎在笑:大自然才是最巧手的裁缝,而人类只能在一旁惊叹。我个人觉得,这种拟人里带着**“老顽童”**心态——八十岁的贺知章借春风之手,重新玩了一次孩童的剪纸游戏。

---

3. 惜别:藏在柳丝里的黯然

柳与“留”谐音,唐人折柳赠别已成风俗。诗中虽未提送别,但**“万条垂下绿丝绦”**的“垂”字泄露了情绪:枝条低垂,像不舍的手臂,也像送行者低落的眉眼。我曾站在西安灞桥边,看柳絮被风撕成碎雪,那一刻突然懂了——**贺知章写的是春柳,也是人生里那些不得不放手的时刻**。

---

三、诗中意象如何层层递进?

- **之一层:视觉的惊艳**

“碧玉”“绿丝绦”先锁住目光,让读者瞬间坠入一片鲜亮。

- **第二层:触觉的想象**

“剪刀”带来金属的凉意,仿佛春风掠过脖颈,让人下意识缩肩又微笑。

- **第三层:听觉的留白**

诗中没有出现鸟鸣、溪流,但柳枝轻拂的窸窣声、剪刀开合的咔嚓声,都在留白里自动播放。

---

四、如果《咏柳》有颜色,它是什么色号?

我会选**Pantone 2270C**——一种带蓝调的嫩绿。它既有初春的青涩,又掺着一点天空的深远,像极了**“笑着却想哭”**的复杂神情。这种颜色在故宫的琉璃瓦缝隙里偶尔闪现,也在江南水巷的倒影里摇晃,成为中国人集体记忆里的“春之底色”。

---

五、现代读者如何与千年前的情绪共振?

**自问:我们为何仍需要一首“咏物”小诗?**

**自答:因为它提供了一种“慢下来”的语法。**当朋友圈被“春日打卡”刷屏,当AI可以一键生成“杨柳依依”的文案,贺知章的二十七字反而成了**反算法**的存在——它逼我们停顿,去数柳到底有几条“丝绦”,去想春风为何不是“粉刷匠”而是“剪刀”。这种**“被迫的凝视”**正是当代人稀缺的情感训练。

---

六、个人私房解读:柳是诗人的“时光替身”

我固执地认为,**“柳”在贺知章笔下是“青春的自己”**。他写柳的挺拔,实则在抚摸自己尚未佝偻的脊背;写柳的摇曳,实则在回味当年醉卧长安的轻狂。所以当他说“不知细叶谁裁出”时,真正想问的是:**“那个敢在金銮殿上脱帽挥毫的狂生,如今去了哪里?”**柳越绿,诗人越老,这种反差让喜悦里渗出微凉的悲意。

---

七、数据里的意外发现

根据《全唐诗》语料库统计,“柳”字出现次数仅次于“花”,但**“咏柳”诗里出现“剪刀”意象的,贺知章是首例**。这一剪刀不仅裁出了唐诗的新句式,也裁开了后世文人“咏物必寄情”的固定套路——原来**物与人可以不是比喻关系,而是共谋一场春天的恶作剧**。

暂时没有评论,来抢沙发吧~