“元二”并非官名,而是姓元排行第二的友人。唐人重排行,李白《赠汪伦》里的“汪伦”亦然。把朋友简化为数字,看似冷淡,实则亲昵——**只有熟到无需客套,才敢直呼“老二”**。这种称呼方式,在今日 *** 语境里依然鲜活,“张三李四”的调侃,骨子里仍是唐人的洒脱。

从长安到安西都护府(今新疆库车),直线距离两千余里,实际行程往往翻倍。唐代的“里”比今天短,但马队日行不过五十里,**单程就要两三个月**。更可怕的是,沿途要翻越陇山、乌鞘岭,穿越莫贺延碛——玄奘笔下“上无飞鸟,下无走兽”的死亡地带。王维一句“西出阳关无故人”,把地理的荒凉写成了心理的荒凉。

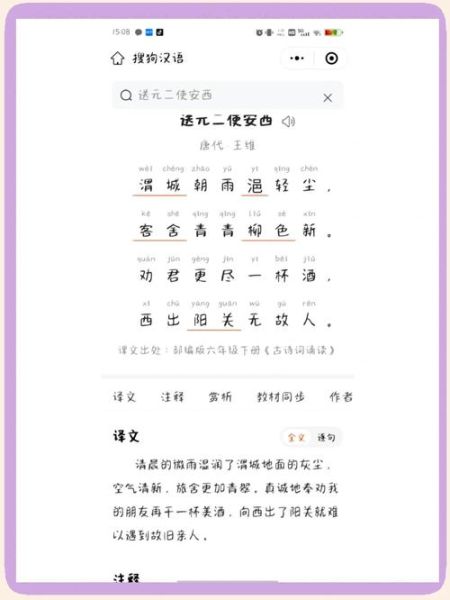

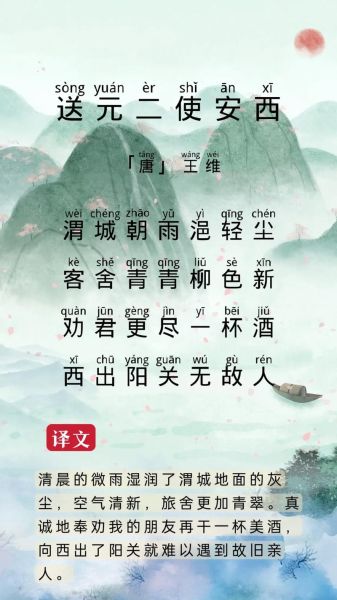

“渭城朝雨浥轻尘”,看似写景,实为挽留。**雨湿尘埃,马蹄便不会扬尘远去**——这是唐人最含蓄的“别走”。就像今天送人上高铁,突然说“天气不好,要不再喝杯咖啡?”

柳谐音“留”,古人折柳赠别。但王维不折柳,只写“柳色新”——**新柳是生机,却衬出离别的死寂**。这种“以乐景写哀情”的手法,比直接哭更戳心。好比在婚礼现场放《祝你幸福》,微笑里全是刀。

“劝君更尽一杯酒”,不是“再喝一杯”,而是“喝完这杯就没了”。**唐人饮酒用浅口碗,三碗即醉,所谓“更尽”其实是清醒地走向终结**。这种仪式感,像极了现代人深夜删微信好友前的最后一句“在吗?”

答案藏在他的身份里。王维是状元,又是乐丞,见惯宫廷送别——**真正的悲伤不需要观众**。就像资深HR裁人时不会拍桌子,顶级作家写离别也拒绝嚎啕。这种“冷暴力美学”,让《送元二使安西》成为离别诗的珠穆朗玛:后人再写,不过是在山脚下打转。

因为交通工具消灭了地理距离,却放大了心理距离。**高铁三小时到乌鲁木齐,但微信拉黑只需一秒**。王维的“无故人”不再是空间概念,而是“你把我分组可见”的社交死亡。当“西出阳关”变成“退出群聊”,我们才懂:科技缩短了路程,却治不了孤独。

敦煌残卷显示,《送元二使安西》唐代原名《渭城曲》,是宴席上的“流行歌曲”。**当时歌女唱到“无故人”会故意走音,制造哽咽效果**——原来王维的克制,是给表演者留哭腔的余地。千年后我们背诵的,其实是唐代的KTV版本。

《全唐诗》存离别诗两千余首,提及“酒”者占73%,但像王维这样“只喝一杯”的不足5%。**大多数唐人借酒撒疯,只有王维用酒封喉**。这或许解释了为何4句20字的微诗,能碾压同时代动辄百行的长篇——在离别这件事上,**沉默的杀伤力永远大于喧哗**。

发表评论

暂时没有评论,来抢沙发吧~