父母的爱常被我们视为理所当然,直到某个深夜才突然意识到:原来他们也在等一句回应。如何将对父母的感激说出口?怎样让亲情不再沉默?下面用自问自答的方式,拆解那些藏在日常里的“我爱你”。

答案很简单:我们怕尴尬。小时候撒娇是本能,长大后却担心一句“妈,我爱你”显得矫情。再加上东方家庭惯用“行动代替语言”,于是**“吃饱了吗”**成了“我爱你”的替身,**“别熬夜”**成了“我担心你”的暗号。

个人观点:沉默式孝顺其实是一种偷懒。我们把表达交给了时间和物质,却忘了父母最想要的往往是被“看见”。

---与其直接说爱,不如先提起一段共同记忆:

当记忆被唤醒,情感自然流动。**父母会先笑,再眼眶红,最后主动打开话匣子。**

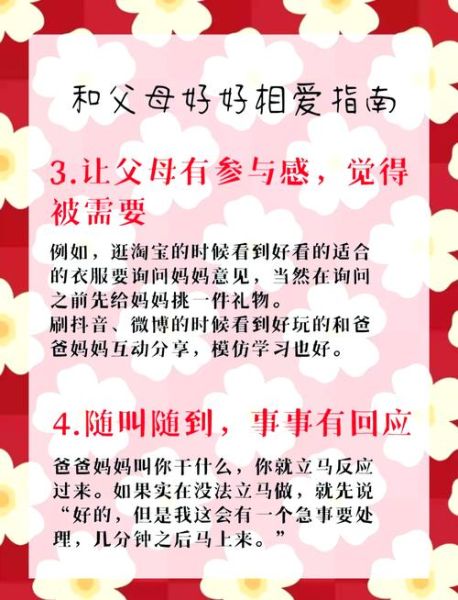

---比起“注意身体”,**“我预约了体检,下周陪你去”**更有分量;比起“别省钱”,**“我买了 *** 椅,放在你常坐的沙发旁”**更贴心。行动是更高级的情话,因为它需要花时间研究父母真正的需求。

每周固定一次“家庭茶话会”:关掉电视,泡一壶父母喜欢的茶,轮流分享本周最开心的事。**规则是:不许提工作烦恼,只许说“小确幸”。**这种仪式会让亲情有落点,而非飘散在日常琐碎里。

---先别急着失望。上一代人习惯把情绪压成“嗯”“知道了”,不代表他们无动于衷。可以试着:

我的朋友小林曾和父亲冷战三年,起因只是高考志愿分歧。去年她父亲生日,她寄了一本手工相册,之一页写着:“你教我骑自行车那天,摔了十二次,你偷偷在药店买了五瓶红花油。”

三天后,父亲之一次主动发微信:“相册我看了三遍,下周回家吃饺子吗?”现在他们每周通两次 *** ,话题从饺子馅延伸到国际新闻。**破冰的不是相册,而是那句“我记得你的好”。**

---亲情表达没有标准答案,但有一个底线:**别让沉默成为遗憾的代名词。**今天多打一通 *** ,明天就少一次“如果当时”的叹息。毕竟,父母正在用加速老去的方式,等我们学会回应。

数据补充:中国老龄科研中心调查显示,68%的老人认为“子女愿意听我说话”比“给我钱”更重要。下次回家,试试放下手机,问一句:“妈,你小时候最调皮的事是什么?”——**这个问题,可能让你们聊到天亮。**

发表评论

暂时没有评论,来抢沙发吧~