一、为什么“毕生发展”比“儿童发展”更完整?

传统观念把“成长”局限在0-18岁,而发展心理学提出:只要生命在继续,心理结构就在重塑。

**从受精卵到临终关怀,每一个阶段都在为下一阶段埋种子**。

自问:中年危机是“突然崩塌”还是“早期伏笔”?答案是后者——青春期未解决的同一性议题,会在40岁被职场与家庭放大。

---

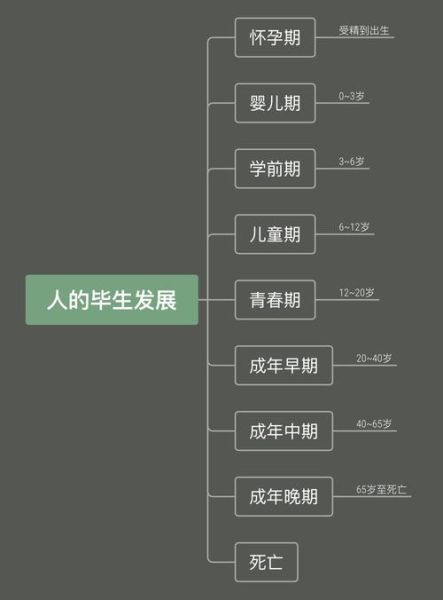

二、八个关键阶段速览

- 胎儿期(-9个月):母亲情绪通过胎盘激素影响婴儿气质。

- 婴儿期(0-2岁):建立“基本信任vs不信任”,安全型依恋决定未来探索欲。

- 幼儿期(2-6岁):语言爆发+自主意识,“羞耻感”是自律的起点。

- 儿童期(6-12岁):勤奋感来自“可完成的任务”,过度补习反而制造自卑。

- 青春期(12-18岁):大脑前额叶二次发育,同一性实验比分数更重要。

- 成年早期(18-40岁):亲密vs孤独,选择伴侣其实是选择“自我延伸”。

- 中年期(40-65岁):繁衍感不限于生育, mentoring 新人也能对抗停滞。

- 老年期(65+):整合vs绝望,能否把“失去”讲成有意义的故事,决定生命满意度。

---

三、常被忽视的三条暗线

1. 敏感期并非只在童年

老年仍有“情绪调节敏感期”:70岁后学习正念,海马体灰质密度可逆增长。

2. 代际传递的隐形脚本

研究发现,**祖父母对孙辈的期望,往往复制了他们当年对子女未完成的期待**。

3. 科技如何重写发展时钟

Z世代在12岁就经历“身份表演”的社交媒体压力,相当于把青春期提前了3-5年。

---

四、个体成长的三大杠杆

杠杆一:叙事身份

把零散事件编织成“我是谁”的故事,比实际事件更能预测幸福感。

杠杆二:选择性优化

中年以后,与其补短板,不如把1-2项优势做到极致。

杠杆三:社会时钟弹性

晚婚、职业转型、老年大学都在证明:**社会时钟可以被个人节奏重新校准**。

---

五、给不同年龄段的可操作建议

- 25岁:把“试错”量化——每年用10%时间投入全新领域,建立T型能力。

- 45岁:启动“影子导师”计划,把经验写成内部手册,对抗“停滞焦虑”。

- 70岁:用“生命回顾访谈”记录家族故事,提升孙辈的逆境商。

---

六、一个反直觉的数据

哈佛大学75年追踪发现,**50岁时的亲密关系质量,比胆固醇指标更能预测80岁健康**。

这提示我们:毕生发展的主线不是成就,而是关系的深度与修复力。

暂时没有评论,来抢沙发吧~