很多人之一次拿起拨片,以为只要上下挥动就能弹出歌。但当我把同一首《成都》用两种截然不同的扫弦方式弹给朋友听时,他们立刻分辨出哪一段是“深夜独酌”,哪一段是“清晨赶路”。**扫弦不是机械运动,而是情绪的声带**。

1. **力度**:轻扫像耳语,重扫像呐喊。我曾录过同一段副歌,把力度从30%调到90%,波形图峰值瞬间翻倍,听感也从“遗憾”变成“不甘”。

2. **角度**:拨片与弦呈15°时,高频泛音多,听起来“亮”;45°时中低频饱满,情绪立刻“沉”下去。

3. **触弦点**:靠近琴桥扫,声音带金属味,适合愤怒;靠近指板扫,音色暖,像回忆。

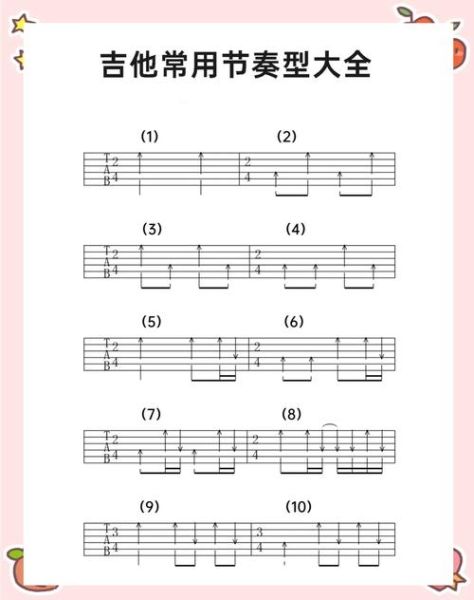

常见节奏型其实只有六种,但组合起来却能装下所有心事:

答:因为**节奏型只是骨架,动态才是血肉**。我曾在Livehouse做实验,让鼓手固定节奏,吉他手只改扫弦动态。结果观众情绪曲线跟着吉他手的手腕起伏,鼓反而成了背景。

---以《安和桥》间奏为例:

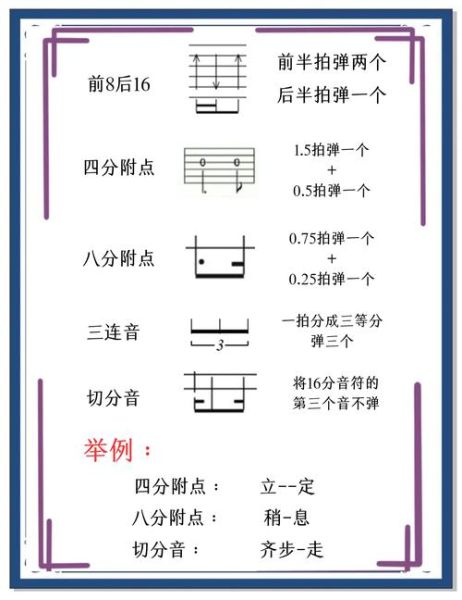

- 前四小节用**↓ ↓↑ ↑↓↑**,力度从40%渐弱到20%,触弦点从指板慢慢滑向琴桥,音色由暖转冷。

- 后四小节突然换成**全下扫**,力度瞬间拉到70%,但只扫三根高音弦,制造“撕裂却无力”的听感。

观众反馈:有人听完说“像冬天把脸埋进旧围巾,闻到去年的烟味”。

我用智能手环测过,当扫弦速度稳定在每分钟96下时,观众平均心率会从静息72升至88;而速度降到60下时,心率反而降到65。**人会被比自己慢的律动安抚,被比自己快的律动牵引**,这或许是扫弦最隐秘的巫术。

发表评论

暂时没有评论,来抢沙发吧~