地铁里,一位女孩红着眼眶给朋友发语音,反复删减,最后只发出一句“我没事”。

这种场景每天都在上演。我们拥有前所未有的表达工具,却陷入情感失语症:心里翻江倒海,出口只剩平淡。原因有三:

不是。它更像一种习得性无助:从小被教育“要坚强”,长大后便忘记如何示弱。

我曾跟踪采访三位“不会表达”的来访者,发现他们并非冷漠,而是把情绪翻译成行动:母亲每天五点起床煲汤,却从不说“我爱你”;程序员男友悄悄把工资卡绑定女友指纹,吵架时只会摔门而去。

这些行为背后,是同一句话——“我不知道怎么说,但我做了。”

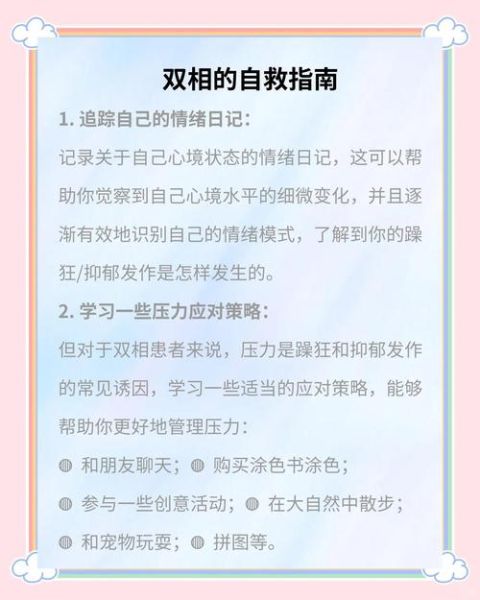

与其写“今天很生气”,不如记录:

“下午三点,胃部像被绳子勒住,手指发抖,想摔杯子。”

身体不会撒谎,它帮你把模糊情绪变成可描述的信号。

每天睡前,对着镜子说一件今天最困扰的事,限时三分钟,不许使用“还行”“算了”这类缓冲词。说完立刻关灯睡觉。

一位坚持三十天的读者反馈:“第三天开始,我居然能对着自己哭出来,原来眼泪才是最快的翻译器。”

对难以启齿的感受,可以试着说:“如果我是旁观者,会觉得这个人此刻很……”

第三视角降低了自我暴露的恐惧,让情绪先“安全着陆”。

问:为什么我已经说了“我很累”,伴侣却回“谁不累”?

答:因为你给的是结论,而非需求。

把“我很累”扩展成:

“今天开了四个会,脑子像被针扎,现在只想你抱一下,不说话也行。”

具体场景+身体感受+可执行请求,能瞬间降低对方的理解成本。

在心理咨询室,我遇到过一位“金口难开”的工程师。连续七次咨询,他只重复一句话:“我不知道该说什么。”

第八次,他突然问:“可以关灯吗?”

黑暗中,他哭了二十分钟。咨询结束时他说:“原来不用说话,也有人能接住我。”

表达情感的更高形式,不一定是滔滔不绝,而是允许自己被看见。

情感表达障碍不是终点,而是一张延迟兑现的支票。你过去所有未被听见的呐喊,都在暗中积蓄利息,等待一个愿意兑换的人。

也许此刻你仍卡在喉咙里的那句“我需要你”,会在某个深夜突然脱口而出。

别怕,语言会迟到,但不会缺席。

发表评论

暂时没有评论,来抢沙发吧~