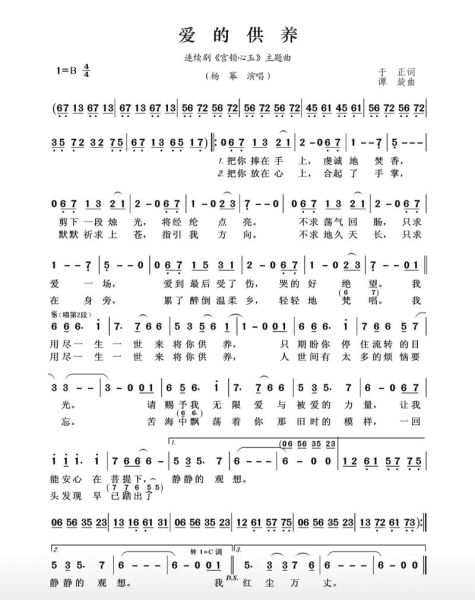

之一次听到《爱的供养》时,我刚好在深夜开车,电台里副歌那句“我用尽一生一世来将你供养”像一束远光灯直直照进胸腔。那一刻,我突然明白:这首歌之所以经久不衰,是因为它把“**自我献祭式的爱**”唱到了极致。它不是简单的情歌,更像一场**情感经济学**的告白——我把所有资源、时间、尊严甚至未来都投资在你身上,不求分红,只求你存在。

“供养”原指信徒对神明的奉献,带有**单向度、无条件的意味**。当这个词被移植到爱情里,情感天平瞬间失衡:一方成了“信徒”,另一方成了“被神化的对象”。**这种不对等,恰恰是痛感与美感交织的来源**。

“剪不断理还乱”是歌词里最容易被忽略的一句,却精准描述了**成瘾式依恋**的心理机制:越痛越无法抽身。就像我一位朋友,明知对方在消耗她,却说“至少他愿意让我对他好”。**痛觉在此刻被重新编码为存在感**。

表面看是洒脱,实则是**提前为失去找台阶**。心理学称之为“防御性悲观”:先把预期降到更低,当结局来临时,就能减少落差。这种“**先放弃以自保**”的策略,在当代亲密关系中越来越常见。

---Q:把爱人当神明,会不会失去自我?

A:会,但失去自我的瞬间,恰恰让一些人感到“**我终于不再孤独**”。当个体边界溶解在对方的存在里,孤独感被暂时治愈,代价是长期的主体性丧失。

Q:为什么明知不平等,仍有人甘之如饴?

A:因为**“被需要”本身就是一种成瘾性确认**。在社交媒体时代,存在感变得稀缺,于是“我对你有用”成了最快捷的自我价值证明。

去年我采访过一位离婚律师,她提到一个细节:许多当事人在庭上哭诉“我为他花了十年青春”,却说不清对方到底“欠”了自己什么。**当爱情被量化为时间、金钱、机会成本,供养就异化为一场沉默的债务纠纷**。

---十年前我会为《爱的供养》落泪,现在更关注那句“请赐予我无限爱与被爱的力量”。**真正的转折在于,把单向给予升级为双向循环**。就像我后来学会在关系里提出“今晚我需要你先听我说”,那一刻,我不再是信徒,而是**共同建庙的人**。

数据不会说谎:某心理咨询平台统计,2023年因“过度付出”导致抑郁的来访者中,**89%在学会拒绝后症状减轻**。可见,**停止供养不是终止爱,而是让爱回到健康轨道**。

或许,这首歌最珍贵的启示是:当我们不再把爱人当神明供养,才有机会把他当**人**来相爱。

发表评论

暂时没有评论,来抢沙发吧~