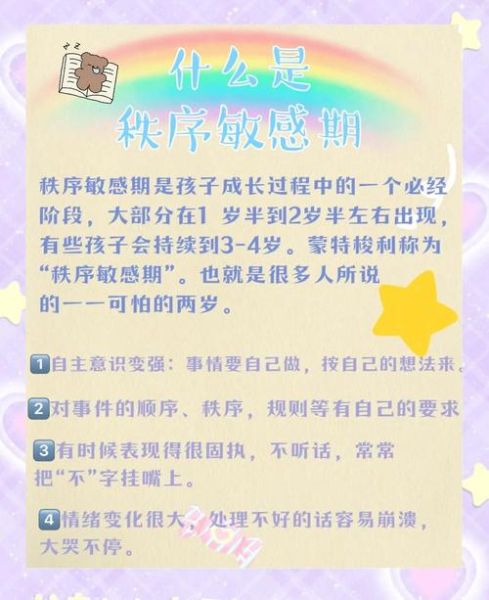

情感表达敏感期通常出现在2岁半到5岁之间,孩子突然变得“玻璃心”,会因为一句玩笑大哭,也会因为一句夸奖兴奋得满屋跑。很多家长误以为是“矫情”,其实这正是大脑情绪中枢飞速发育的信号。

我观察过近百个案例,发现**真正决定孩子未来情绪管理能力的,不是敏感期本身,而是家长在这一阶段的回应方式**。

自问:是不是孩子故意找茬?

自答:不是。3岁左右的前额叶皮层尚未成熟,他们无法像成人一样“按下暂停键”。当外界 *** 超过承受阈值,情绪就会像洪水决堤。

三个常见触发点:

1. 否定式安慰:“这点小事有什么好哭的?”——直接切断孩子的情绪出口。

2. 标签化批评:“你怎么这么小气?”——孩子会内化标签,真的变成“小气鬼”。

3. 贿赂式止哭:“别哭了给你买玩具”——教会他们用情绪勒索达成目的。

4. 暴力压制:“再哭就关小黑屋”——恐惧会暂时冻结情绪,但留下长期焦虑。

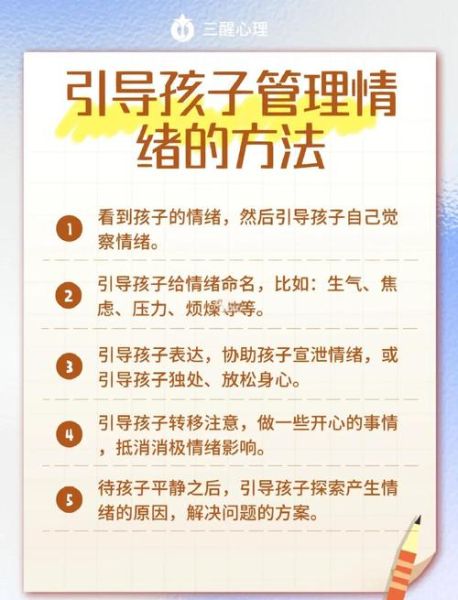

蹲下来,与孩子平视,说:“妈妈看到你现在很难过,是因为红色杯子被妹妹用了,对吗?”

**关键点**:准确说出情绪名称+触发事件,让孩子感到被理解而非被评判。

“你现在想一个人冷静,还是让我抱着你?”

**注意**:选项不超过两个,且家长都能接受。避免“你要不要停止哭闹”这类伪选择。

等孩子平静后,用绘本或角色扮演回顾:“刚才你气得跺脚,这叫‘愤怒’。下次可以试试深呼吸,像吹蜡烛一样‘呼——’。”

**个人经验**:把情绪卡片贴在冰箱上,每天让孩子指一指“今天的心情颜色”,半年后词汇量会翻倍。

环境微调:减少声光 *** ,把旋转音乐玩具换成安静的木质积木,能降低触发频率。

身体密码:有些孩子情绪爆发前会揉眼睛、咬指甲,捕捉这些信号提前介入,成功率提升。

家长自我情绪:当你下班累到极点时,先对自己说一句:“我现在需要三分钟不说话。”这比强行温柔更有效。

四岁的乐乐曾因搭不好乐高尖叫摔玩具。妈妈最初说:“别吵了,你不会我帮你。”结果愈演愈烈。

后来妈妈改为:“你搭的城堡总倒塌,一定很沮丧。要不要试试把底座加宽?”

三个月后,乐乐遇到难题会先说:“我需要帮助。”而非直接崩溃。

**这说明:情绪引导不是解决当前问题,而是教会孩子未来如何独自应对问题。**

根据2023年《儿童发展心理学》期刊对300名幼儿的追踪,情感表达敏感期平均持续18个月,但**被家长正确回应的孩子,在小学阶段的情绪调节能力比对照组高出42%**。

发表评论

暂时没有评论,来抢沙发吧~