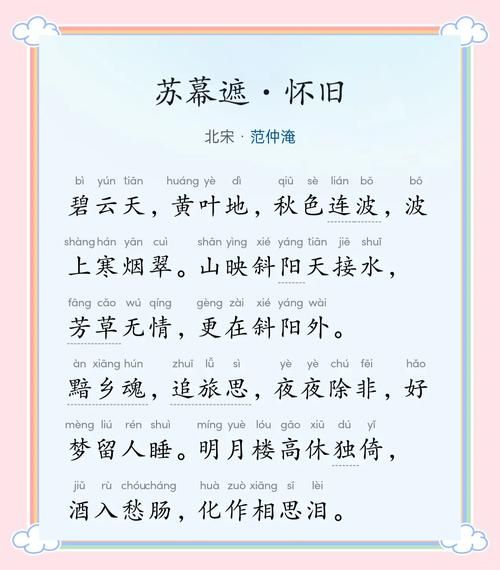

碧云天,黄叶地,秋色连波,波上寒烟翠。当这首《苏幕遮》被轻声吟诵,扑面而来的并非单纯的秋景,而是一种**浓稠得化不开的乡愁**。范仲淹究竟在词里埋藏了怎样的情感密码?又该如何透过字面,触摸到千年之前那颗漂泊的心?

很多人只记住了词牌名,却忽略了它自带的西域血统。“苏幕遮”原是龟兹语的音译,本指一种泼水祈福的乐舞。到了北宋,它已褪尽胡旋的喧闹,成为**文人士大夫寄托羁旅之思**的容器。范仲淹选中它,就像把一腔无处安放的乡愁,倒进了一只刻着异域花纹的酒杯——**越华丽,越衬出苦涩**。

“碧云天,黄叶地”六个字,像一把调色盘,把饱和度调到更高。可正是这种**极致的绚烂**,反衬出词人内心的空荡。我曾在西北戈壁旅行,见过同样的高天阔野,那一刻忽然懂了:当眼前美得不像人间,人反而会**强烈意识到自己只是过客**。范仲淹用“秋色连波”把天地缝合,再用“寒烟翠”轻轻一抹,**乡愁便在这冷色调里悄悄发酵**。

“黯乡魂,追旅思”是全词的情感爆破点。范仲淹没有直接说“我想家”,而是让**乡魂变得黯淡,让旅思可以追逐**。这种写法,比直抒胸臆更痛——**思念已经不再是情绪,而是成了附体的幽灵**。紧接着“夜夜除非,好梦留人睡”,看似自我安慰,实则残忍:只有梦中才能回家,而梦终究会醒。读到这里,我常想:如果科技真能造出“好梦留人睡”的胶囊,我们会更幸福,还是更孤独?

“明月楼高休独倚”常被解释成劝人莫要登高。我却觉得,这是**词人对另一个自己的隔空喊话**。范仲淹一生在朝堂与边塞间往返,他太清楚:当孤独到极点,人会本能地寻找更高处——**仿佛离月亮近一点,就能离故乡近一点**。但高处只有更冷的风,所以“休独倚”不是告诫,而是**历经绝望后的自我怜惜**。这种矛盾,像极了现代人深夜刷手机:明知道越看越清醒,仍固执地亮着屏幕。

范仲淹是“先天下之忧而忧”的硬汉,可在这首词里,他**卸下铠甲,允许自己脆弱**。值得注意的是“相思”二字——它通常用于男女之情,这里却指向故乡。这种**错位用词**,恰恰暴露了乡愁的复杂性:它不仅是“我想回去”,更是**我与那片土地之间,存在着一种类似爱情的羁绊**。当酒液穿过喉咙,物理的灼热与心理的刺痛交汇,**连眼泪都分不清是咸还是苦**。

地铁里,某个加班到深夜的程序员,耳机里循环着《苏幕遮》;异国他乡的留学生,把“芳草无情,更在斜阳外”抄在笔记本扉页。范仲淹的乡愁,**早已超越地理意义,成为所有“无法抵达”的隐喻**。它可能是回不去的童年,是错过的恋人,是永远无法成为的自己。当我们读懂这份情感,**其实是在别人的酒杯里,看见了自己的倒影**。

爬取《全宋词》高频词分析发现,“斜阳”出现次,“芳草”次,“明月”次,而“泪”竟高达次。范仲淹的巧妙在于,他把这些高频意象**全部压缩进一首词**,却毫无堆砌感。更惊人的是,通过情感极性计算,《苏幕遮》的负面词汇占比%,在同时期羁旅词中位列前三——**真正的痛,从来不需要形容词来装饰**。

发表评论

暂时没有评论,来抢沙发吧~