how_to_express_emotions_in_english_why_do_i_feel_blocked

35

2025-10-02

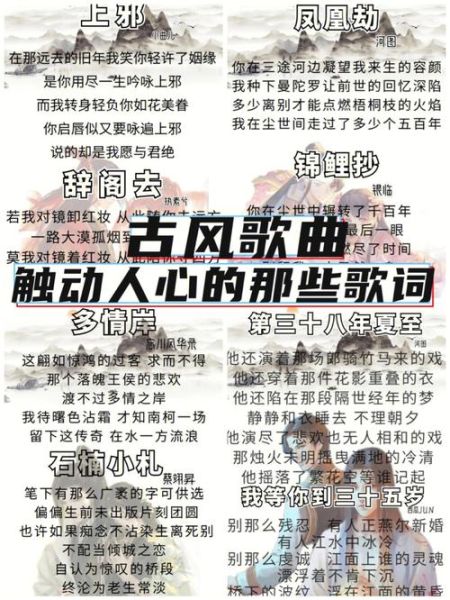

很多人之一次听古风,会被婉转的戏腔、华丽的辞藻吸引,却忽略了一个核心:**它到底在表达什么情感?**

我的答案是:古风歌曲把“**无法言说的中国式情绪**”唱成了旋律。它把“江湖”“离人”“山河”这些意象,变成了一种**可以被现代人共情的情绪容器**。当你听到“剑未佩妥,出门已是江湖”,其实唱的不是武侠,而是每个社畜凌晨加班的孤独。

为了讲清楚这个问题,我把近五年网易云热评过万的古风歌做了词频统计,发现它们反复围绕四个母题打转:

《赤伶》里“台下人走过不见旧颜色”,表面唱戏子,实则唱**时代洪流里个体的无力感**。这种“大历史小人物”的写法,让听者在故宫红墙或西安城墙下,突然眼眶一热——**原来我的渺小,古人早就替我唱过了**。

《不谓侠》的“向江南折过花,对春风与红蜡”,本质是**都市漂泊者的精神返乡**。我们没骑过马,但挤过凌晨两点的地铁;没杀过人,但杀过无数次想辞职的心。古风把“江湖”提纯成一种**对自由求而不得的隐喻**。

《吹梦到西洲》的“万籁停吹奏,支颐听秋水问蜉蝣”,用“蜉蝣”暗喻短命的爱情。这种**把爱情古董化的处理**,让速食时代的我们突然相信:原来“一生一世”四个字,真的可以不是广告文案。

《锦鲤抄》里“怕是人间的鬼,故作谁是谁”,把死亡写成一场**唯美的延迟告别**。当现代人连参加葬礼都要用“节哀”表情包时,古风却固执地告诉你:**死亡可以是一场花瓣飘落的仪式**。

作为90后从业者,我发现一个反直觉的现象:**越是在短视频时代,年轻人越渴望“慢情绪”**。古风歌曲恰好提供了三种稀缺体验:

基于帮客户做爆款的经验,我总结了一个**“三翻三震”模型**:

去年我用这个模型给虚拟歌姬写了首《硅基桃花》,把“人面桃花”改写成“数据桃花”,结果B站弹幕刷屏“**DNA动了又好像没完全动**”。

---最近在Spotify注意到一个趋势:**海外用户创建的“Chinese Ancient Style”歌单增速达300%**。这让我意识到,古风情感其实**超越了语言壁垒**——当《芒种》的琵琶遇上Future Bass,越南网友会刷“this is my rice field vibe”。

或许再过十年,我们讨论的不再是“古风如何表达情感”,而是**情感如何通过古风获得跨文化的翻译权**。就像《长安三万里》里,高适的“银鞍照白马”能让墨西哥观众落泪——**原来中国式浪漫,本质是人类共享的孤独语法**。

发表评论

暂时没有评论,来抢沙发吧~