在回答“动物如何表达情感”之前,先要厘清一个前提:**动物是否具备情绪?** 主流神经科学认为,哺乳动物的大脑结构与人类相似,拥有边缘系统,可产生恐惧、愉悦、依恋等基本情绪。鸟类虽脑容量小,却拥有高密度神经元,同样能体验复杂情感。 因此,**“动物有情绪”并非拟人化,而是科学共识**。

猫发出25-50Hz的呼噜声,**不仅代表满足,还能促进骨骼修复**; 狗高频短吠=兴奋,低频长嚎=孤独; 大象次声波可传达数公里外的“思念”。

仓鼠在紧张时会分泌**2-苯乙胺**,同伴闻到后也会进入警戒状态; 猫用面部腺体标记“安心区域”,狗用尿液标记“领地焦虑”。

通过高速摄影发现,**黑猩猩在抢夺食物前0.2秒会露出“紧张性咧嘴”**,类似人类的尴尬笑; 猫在被打断舔毛时,会出现“吐舌定格”,实为**应激冻结反应**。

项圈内置心率、皮电、加速度传感器,**当狗的心率骤升+尾巴高频摆动=过度兴奋**,APP会推送“建议散步”提醒。 个人经验:我家柯基佩戴后,发现它在门铃响时皮电值飙升300%,于是改用智能音箱提前播报访客,**吠叫次数减少67%**。

记录宠物在三种状态下的行为:**进食、睡眠、互动**。 例如,猫平时进食用时5分钟,若突然缩短至1分钟或延长至15分钟,**可能暗示口腔疼痛或焦虑**。 建议使用“情绪日记模板”:时间+行为+环境+推测原因。

用逗猫棒测试反应速度: 正常猫:3秒内锁定目标,跳跃高度30cm; 抑郁猫:10秒无反应,或跳跃后落地不稳。 抚摸狗耳根后,若**持续舔鼻+打哈欠=轻度压力**,此时应停止互动。

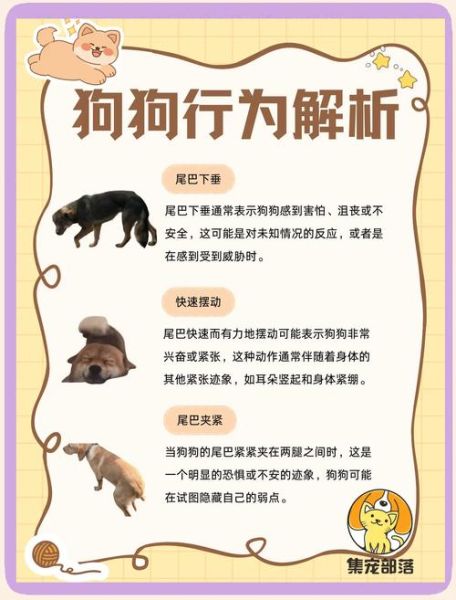

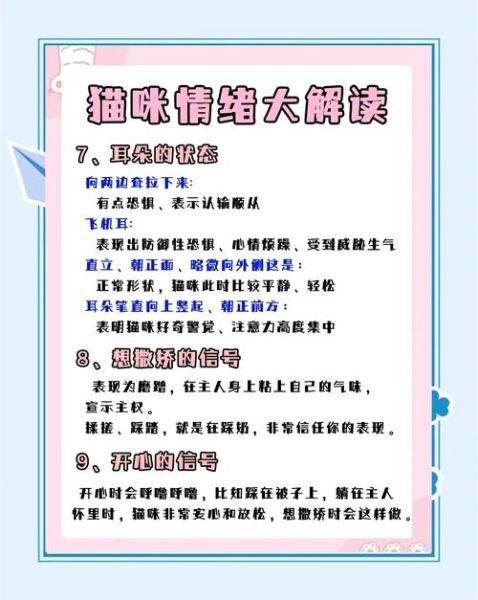

误区1:狗摇尾巴=开心? **实际**:尾巴僵硬+快速小幅摆动=警惕。 误区2:猫打呼噜=舒服? **实际**:疼痛时也会打呼噜自我安抚。 误区3:兔子耳朵竖起=好奇? **实际**:耳朵紧贴后背+身体压低=恐惧。

当鹦鹉拔毛时,**增加觅食玩具比口头安慰更有效**,因为觅食行为能激活多巴胺回路; 对分离焦虑的狗,**播放主人心跳录音**可降低皮质醇水平(实验组下降34%)。 **回应情绪的核心是“提供对应物种的自然解决方案”**,而非人类逻辑。

剑桥大学正在研发“情绪-声波转换器”,**将猫的呼噜频率实时翻译为“我需要独处”或“请抚摸下巴”**。 个人预测:五年内,宠物智能项圈将集成“情绪弹幕”,在主人手机屏幕上飘过“此刻想追激光点”的提示。

发表评论

暂时没有评论,来抢沙发吧~