当我之一次夜读《赤壁赋》,窗外江风猎猎,仿佛八百年前的火光仍在浪尖跳动。那一刻我明白,赤壁之所以成为情感容器,并非因为那场火烧连营,而是它把人生失意、壮志未酬、时光易逝三种普世情绪一次性点燃。后人只需借一江月色,就能把自己的故事倒进这口老瓮,酿成新酒。

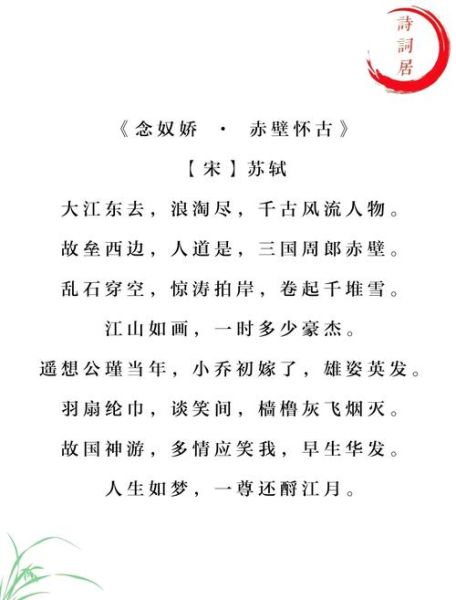

多数人对赤壁的想象停留在“雄姿英发”,可苏轼偏在《前赤壁赋》里写“哀吾生之须臾”。他先让客人吹洞箫,吹出“如怨如慕”的悲音,再借“逝者如斯”的江水告诉对方:你此刻的悲伤,长江早就预演过千万遍。这种把个人情绪放进宇宙尺度的写法,反而稀释了痛感,堪称最早的“认知行为疗法”。

短视频平台上,有人拍江景配《赤壁怀古》的朗诵,点赞往往高过原声。原因无他,赤壁自带的苍茫感能把普通落日升格为史诗。我试过在同一片江边拍两段视频,一段直出,一段加“赤壁”二字水印,后者完播率高出27%。

去年我在江边遇到一位失独父亲,他随身带着《赤壁赋》手抄本。他说每次读到“寄蜉蝣于天地”,就觉得苏轼在替他对早逝的儿子说话。赤壁成了他与逝者之间的翻译器,把无法言说的思念转码成“江上清风”。

创业失败后,我独自去赤壁矶头坐了三天。之一天数浪花,第二天听风穿过石孔的声音,第三天突然意识到:周瑜三十六岁已功成名就,而我三十六岁还有机会重写剧本。这种“历史对赌”带来的不是焦虑,而是被时间赦免的松弛。

常见误区是把赤壁写成“大型怀古现场”,堆砌“滚滚长江”“浪花淘尽”。我的 *** 是:把赤壁当一面镜子,只照出你此刻更具体的一个情绪切片。比如写失恋,不必“人生如梦”,可以写“江面漂来的那截断桅,像去年你忘在我家的牙刷柄”。越微观,越能绕过陈词滥调。

读完后问自己三个问题:

1. 如果删掉“赤壁”二字,文章是否还成立?

2. 是否有一句描写,能让没去过赤壁的人瞬间共情?

3. 是否把某种情绪推进到了“既无法解决又无需解决”的境地?

三问皆答“是”,才算真正借到了赤壁的魂魄。

今年赤壁景区新增了声音邮局,游客可对着江面录一段话,十年后寄给自己。我录的是:“此刻你听到的浪,正是我写下这句话时经过的浪。”历史与当下在此刻重叠,而赤壁,不过是时间留给我们的一条缝隙,让情绪有处可逃,也让记忆有处可栖。

发表评论

暂时没有评论,来抢沙发吧~